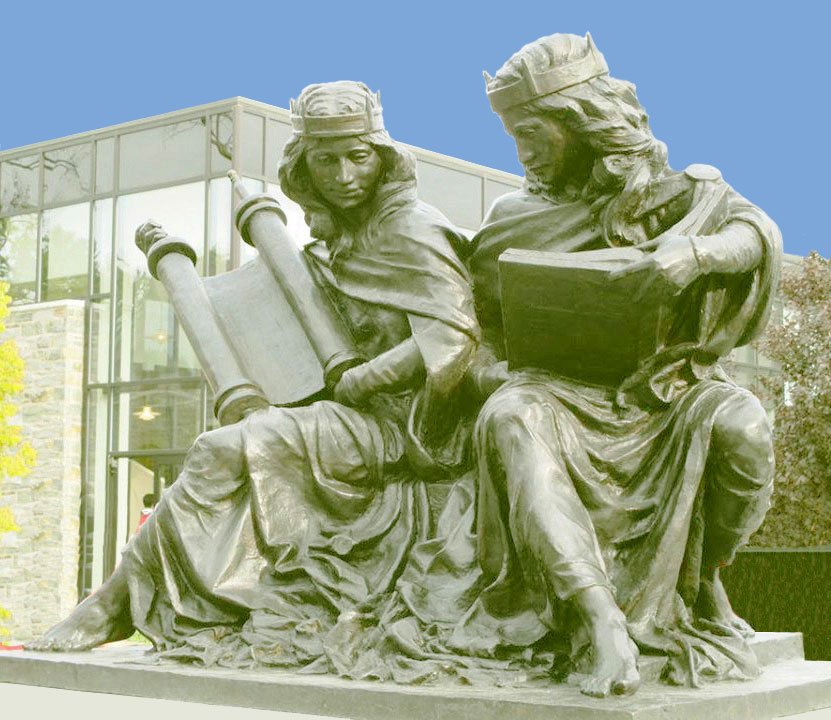

Source iconographique : Synagoga and Ecclesia in Our Time (2015), sculpture de Joshua Koffman commandée par l’université Saint-Joseph de Philadelphie pour célébrer le cinquantenaire de Nostra aetate. Contrairement aux représentations traditionnelles d’Ecclesia et Synagoga, où la Synagogue apparaît déchue, les yeux aveuglés par un bandeau, l’œuvre montre ici le judaïsme et le christianisme sous l’apparence de deux reines couronnées, d’une égale majesté.

Brève présentation de la déclaration Nostra Aetate

Nostra Aetate (promulguée le 28 octobre 1965 par le Concile Vatican II sous Paul VI) est une déclaration concise sur les relations de l’Église catholique avec les religions non chrétiennes. Elle s’inscrit dans un contexte d’unité croissante de l’humanité et vise à promouvoir le dialogue interreligieux, tout en affirmant la centralité du Christ. Le texte est structuré en cinq sections, progressant d’une vision universelle à des relations spécifiques, puis à un appel éthique. Voici les points principaux, résumés de manière logique et argumentée, avec renvois aux idées clés et citations pour appuyer l’analyse.

1. Préambule : L’unité humaine et les questions existentielles communes

Le document pose les bases anthropologiques et théologiques : tous les peuples forment une seule communauté, issue d’un Dieu unique (réf. Ac 17.26) et orientée vers Lui comme fin ultime.

- Argument : Dans un monde interconnecté, l’Église doit examiner ses liens avec les autres religions pour favoriser l’unité et la charité. Les religions répondent aux « énigmes cachées de la condition humaine » (sens de la vie, souffrance, mort, bonheur, mystère ultime).

- Point clé : Cela justifie un dialogue respectueux, car ces questions universelles unissent l’humanité au-delà des différences.

2. Les diverses religions non chrétiennes : Respect pour les vérités partielles

L’Église reconnaît une perception ancestrale de la « force cachée » divine dans toutes les cultures, évoluant vers des systèmes plus élaborés (hindouisme : mythes, philosophie, ascèse pour la libération ; bouddhisme : voie vers l’illumination face à l’impermanence).

- Argument : Rien de « vrai et saint » n’est rejeté ; ces traditions reflètent « un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes ». Cependant, le Christ reste « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14.6), source de plénitude.

- Point clé : Appel au dialogue prudent et charitable pour préserver et promouvoir les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles (témoignage chrétien inclus).

3. La religion musulmane : Estime et appel à la réconciliation

Les musulmans adorent le Dieu unique, créateur et miséricordieux, se soumettent à Ses décrets (comme Abraham), vénèrent Jésus comme prophète et Marie, et pratiquent une vie morale (prière, aumône, jeûne, attente du jugement).

- Argument : Malgré les dissensions historiques, le Concile exhorte à « oublier le passé » pour une compréhension mutuelle et une collaboration sur justice sociale, morale, paix et liberté.

- Point clé : Cela marque un tournant œcuménique, transformant l’inimitié en partenariat éthique.

4. La religion juive : Lien indéfectible et rejet de l’antisémitisme

L’Église est enracinée dans le judaïsme : révélation de l’Ancien Testament, patriarches, prophètes, alliances ; les chrétiens sont « greffés » sur la racine juive (Rm 11.17-24). Les Juifs restent « très chers à Dieu » (Rm 11.28-29), et leur salut est préfiguré dans l’histoire biblique.

- Argument : Bien que beaucoup de Juifs aient rejeté l’Évangile, la crucifixion ne peut être imputée collectivement (ni aux Juifs d’alors ni d’aujourd’hui). L’Église déplore tout antisémitisme, persécutions ou haines, motivée par la charité évangélique (non politique). Encouragement au dialogue via études bibliques et théologiques.

- Point clé : Affirmation que le Christ réconcilie Juifs et Gentils (Ep 2.14-16) ; attente commune d’un jour où tous invoqueront Dieu unis (So 3.9).

5. Fraternité universelle : Exclusion de toute discrimination

Invoquer Dieu Père implique un comportement fraternel envers tous, car « qui n’aime pas ne connaît pas Dieu » (1 Jn 4.8).

- Argument : Toute discrimination (race, couleur, condition, religion) contredit l’esprit du Christ et sape la dignité humaine. L’Église réprouve persécutions et vexations, suivant Pierre et Paul (1 P 2.12 ; Rm 12.18).

- Point clé : Appel aux chrétiens à une « belle conduite » pour être fils du Père céleste (Mt 5, 45), promulgué pour la gloire de Dieu.

Conclusion argumentée

Nostra Aetate révolutionne l’approche catholique en passant d’une méfiance historique à un respect actif pour les « rayons de vérité » dans les autres religions, sans relativisme (Christ comme plénitude). Cela fonde un dialogue interreligieux éthique, ancré dans l’Écriture et la théologie, pour contrer divisions et discriminations. Le texte, court mais dense, influence encore le catholicisme moderne en favorisant paix et collaboration universelle.

Nostra Aetate à la lumière de la théologie réformée

Introduction

Promulguées respectivement les 28 octobre et 7 décembre 1965 par le Concile Vatican II, Nostra Aetate (NA) et Dignitatis Humanae (DH) constituent deux piliers de la rénovation doctrinale catholique en matière de relations interreligieuses et de liberté religieuse. La première ouvre un dialogue respectueux avec les religions non chrétiennes ; la seconde pose la liberté de conscience comme un droit inaliénable de la personne humaine. Pour la tradition réformée, ces textes offrent à la fois des points de convergence théologiques profonds et des réserves quant à leur interprétation possible. L’analyse qui suit procède en trois mouvements dialectiques — thèse (accords), antithèse (critiques), synthèse (position équilibrée) — afin d’éclairer la portée de ces déclarations sans polémique, mais avec fermeté sur les principes évangéliques.

I. Thèse : Convergences fondamentales avec la théologie réformée

La première convergence concerne la révélation générale et la grâce commune, notions centrales chez les Réformateurs. Jean Calvin, dans les Institutes (I, 3–5), affirme l’existence d’un sensus divinitatis et d’un semen religionis gravé dans la conscience humaine : « Il y a en l’esprit de l’homme, par un instinct naturel, un certain sentiment de la Divinité… Cette semence de religion est tellement gravée dans le cœur de tous, qu’elle ne peut être effacée. » Cette idée trouve un écho direct dans Nostra Aetate (§2), qui reconnaît « une certaine perception de cette force cachée » présente dans toutes les cultures, et identifie dans les religions non chrétiennes des « rayons de la vérité qui illumine tous les hommes ». De même, la notion de grâce commune, développée par Abraham Kuyper et Herman Bavinck, voit en ces éléments une préservation divine de l’ordre moral et spirituel malgré la chute. Vatican II rejoint cette intuition en valorisant les « valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles » (§2) à préserver et promouvoir.

Une seconde convergence porte sur le rejet de la contrainte religieuse. Dignitatis Humanae (§3) proclame : « Nul ne doit être contraint d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir selon sa conscience. » Cette affirmation fait écho à la conviction réformée selon laquelle la foi est un acte libre, non coercitif. Alexandre Vinet, théologien suisse du XIXe siècle, l’exprimait avec force : « L’Église n’a d’arme que la persuasion. » La liberté religieuse, loin d’être un compromis avec la modernité, apparaît ici comme une condition de l’authenticité de la foi.

Enfin, la condamnation de l’antisémitisme dans Nostra Aetate (§4) — « l’Église déplore les haines, persécutions et manifestations d’antisémitisme » — est une avancée morale et théologique irréprochable. Elle rejoint la reconnaissance réformée de l’élection irrévocable d’Israël (Rm 11.28-29) et le rejet de toute forme de mépris théologique.

II. Antithèse : Réserves et risques d’interprétation relativiste

Malgré ces convergences, plusieurs tensions doctrinales émergent. D’abord, l’expression des « rayons de vérité » dans Nostra Aetate peut, si mal comprise, diluer l’exclusivité du salut en Christ. Si Calvin admet une connaissance naturelle de Dieu, il la qualifie immédiatement de corrompue par le péché : « Tout ce que nous imaginons au sujet de Dieu sans le secours de sa révélation n’est que folie » (Institutes II, 6, 1). Or, les religions non chrétiennes, fondées sur l’effort humain — ascèse, méditation, œuvres — tentent de monter vers Dieu, alors que le christianisme révèle un Dieu qui descend vers l’homme par la Croix. Le péché originel rend toute démarche ascendante inefficace (Rm 3.23 ; Éph 2.8-9). Sans la révélation spéciale, la semen religionis reste stérile.

Ensuite, le dialogue interreligieux, prôné comme finalité par Nostra Aetate, risque de reléguer la mission au second plan. L’Église, selon le mandat christique (Mt 28.19), est d’abord envoyée pour annoncer l’Évangile, non pour cultiver un syncrétisme poli. Martin Luther, dans la Dispute de Heidelberg (thèse 19), insistait : « Celui qui ne connaît pas Dieu par la Croix ne connaît pas Dieu du tout. » Sans la théologie de la Croix, il n’y a ni salut ni lumière véritable. Le dialogue doit rester un moyen au service de la prédication, non une fin en soi.

Enfin, si Dignitatis Humanae défend magnifiquement la liberté, elle ne dit rien sur le contenu de la vérité à annoncer dans cet espace de liberté. La liberté religieuse n’est pas une fin, mais un cadre pour la mission.

III. Synthèse : Une position réformée équilibrée — respect, mission, espérance

La synthèse réformée n’oppose pas dialogue et mission, mais les hiérarchise : le dialogue est légitime s’il sert l’annonce du Christ. Nostra Aetate et Dignitatis Humanae offrent un cadre éthique et juridique précieux :

- La liberté religieuse (DH) garantit que la foi ne soit ni imposée ni entravée.

- Le respect des consciences (NA) permet un témoignage authentique, par la parole et la vie.

Cependant, ce cadre doit être rempli par la prédication de la Croix. Le chrétien dialogue comme Paul à l’Aréopage (Ac 17) : il part des points de contact (semen religionis), mais conduit vers le Christ ressuscité. Le devoir premier de l’Église reste missionnaire : annoncer que le salut est « par la foi seule, en Christ seul ».

Quant au peuple juif, la condamnation de l’antisémitisme est une avancée juste et nécessaire. Les promesses faites à Israël sont « irrévocables » (Rm 11.29). L’attitude réformée est donc double :

- Respect profond pour le peuple de l’Alliance, greffon originel dont nous sommes issus (Rm 11.18).

- Prière fervente et humble pour sa conversion, dans l’espérance eschatologique de Romains 11 : « Tout Israël sera sauvé. »

Conclusion

Nostra Aetate et Dignitatis Humanae marquent un tournant courageux vers le respect et la liberté. La tradition réformée peut s’en réjouir, tout en restant ferme sur l’essentiel :

Sans la Croix, il n’y a pas de salut. Sans l’Évangile annoncé, le dialogue reste stérile.

Le chrétien est appelé à dialoguer avec respect, à témoigner avec persuasion, et à prier avec espérance — notamment pour Israël — dans la conviction que la vérité du Christ s’impose, non par la violence, mais par la force de l’Esprit. Comme le résumait Vinet : « L’Église n’a d’arme que la persuasion. » C’est dans cet espace de liberté que l’Évangile brille le plus.

Laisser un commentaire