La question de la peine capitale est à la fois théologique, éthique et herméneutique. Qu’en est-il de la légitimité de la peine capitale pour meurtre dans une perspective biblique et réformée. Voici une réponse structurée, avec fondement biblique, théologique, réformé, et pastoral — en suivant la tradition de Calvin et des confessions réformées classiques.

Arguments majeurs en faveur de la peine de mort

I. Fondement biblique de la peine capitale pour meurtre

1. L’institution divine après le Déluge – Genèse 9.5-6

« Je redemanderai le sang de votre vie… Celui qui répandra le sang de l’homme, par l’homme son sang sera répandu, car Dieu a fait l’homme à son image. »

Ce texte est pré-mosaïque et donc universel, appartenant à l’ordre de la création renouvelée après le Déluge.

- Principe théologique : la vie humaine est sacrée parce qu’elle porte l’image de Dieu.

- Principe juridique : le meurtrier qui détruit cette image doit rendre la sienne en justice.

- Dieu ne fonde pas ici la vengeance personnelle, mais le droit humain d’exercer la justice pénale en Son nom.

- C’est l’origine biblique du principe de justice rétributive et du droit du magistrat.

Jean Calvin commente :

« Dieu veut que la vie des hommes soit si précieuse, qu’il ordonne que celui qui l’aura ôtée soit puni de mort. Ce n’est pas cruauté, mais sainteté. » (Commentaire sur Genèse 9.6)

2. La loi mosaïque et le rôle du magistrat – Exode 21.12, Nombres 35.30-31

« Celui qui frappera un homme et le fera mourir sera puni de mort. »

- La loi de Moïse reprend et développe le principe noachique.

- Le sang du meurtrier est demandé par la communauté, non par vengeance privée (Nombres 35.33).

- Les « villes de refuge » montrent que la peine capitale ne s’applique qu’en cas de meurtre volontaire.

Ainsi, la Torah distingue meurtre (hébreu רָצַח, ratsach) et homicide involontaire — principe repris plus tard dans le droit occidental.

3. Le Nouveau Testament et la légitimité de l’autorité

Certains affirment que le NT abolirait la peine de mort. Mais la lecture réformée montre que le Christ n’abolit pas la justice civile, il en purifie la motivation.

a. Jésus et la loi

« Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l’accomplir. » (Matthieu 5.17)

- L’Évangile ne nie pas le rôle de l’État, mais sépare les sphères :

- L’Église pardonne les péchés.

- Le magistrat châtie le crime.

b. Paul et le pouvoir civil

« Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien… il ne porte pas l’épée en vain. » (Romains 13.4)

- Le mot épée (μάχαιρα) désigne l’instrument de mort légitime.

- Paul reconnaît au pouvoir civil le droit de vie et de mort, comme ministre de Dieu.

- Ce texte fut fondamental dans la théologie politique réformée : le magistrat agit sous mandat divin pour maintenir l’ordre et la justice.

c. Exemple apostolique

Paul lui-même reconnaît que, si sa faute méritait la mort, il n’en appellerait pas (Actes 25.11).

« Si j’ai commis quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. »

Cela implique que l’apôtre reconnaît l’existence légitime de crimes méritant la mort dans l’ordre civil.

II. La théologie réformée classique

1. Jean Calvin (IC, IV.20.10-11)

« Les magistrats sont institués de Dieu pour réprimer les crimes… ils peuvent légitimement punir de mort les malfaiteurs, pourvu que ce soit avec équité et sans cruauté. »

Calvin distingue la justice civile de la loi de charité chrétienne :

- Le particulier doit pardonner.

- Le magistrat doit protéger la société et honorer Dieu.

- Ainsi, la miséricorde privée n’abolit pas la justice publique.

Pour Calvin, la peine capitale est un acte de piété publique, parce qu’elle manifeste la gravité du péché et la dignité de l’image de Dieu.

2. Les confessions réformées

- Confession helvétique postérieure (1566), chap. 30 : « Nous reconnaissons que le magistrat civil… a le droit de punir les crimes, même par la mort, selon la loi divine. »

- Confession de foi de Westminster (1647), chap. 23.1 : « Dieu a établi les magistrats pour Sa gloire et pour le bien public ; pour cela, ils ont le pouvoir d’infliger des châtiments, jusqu’à la mort, selon la loi. »

Ces textes montrent le consensus réformé historique : la peine capitale est un droit légitime du magistrat, bien qu’elle doive être exercée avec prudence, justice et crainte de Dieu.

III. Arguments théologiques et moraux

1. La peine de mort honore la sainteté de Dieu

- Le meurtre est une attaque directe contre l’image de Dieu (Genèse 9.6).

- La peine capitale proclame la valeur infinie de la vie humaine : ce n’est pas vengeance, mais reconnaissance de sa sainteté.

2. La peine de mort limite le mal

- Elle protège la société du chaos et de la vengeance privée.

- Elle est préventive, car elle rappelle la gravité du mal moral.

- Elle enseigne la responsabilité morale : la vie n’appartient pas à l’homme.

3. Elle appartient à l’ordre de la providence commune

- La Réforme distingue les deux règnes :

- Le Royaume spirituel (Église) gouverné par l’Évangile.

- Le Royaume civil gouverné par la Loi.

- Dans ce second ordre, la justice rétributive demeure nécessaire à cause du péché.

IV. Objections et réponses

| Objection | Réponse réformée |

|---|---|

| « Jésus a dit : Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » (Jean 8.7) | Ce texte concerne l’hypocrisie religieuse et une procédure illégale (sans magistrat). Jésus ne nie pas la loi, il dénonce une exécution arbitraire. |

| « Le Christ a aboli la loi du Talion. » | Le talion personnel est aboli dans la vie privée, mais la justice publique reste (Romains 13). |

| « La grâce de l’Évangile exclut la mort. » | La grâce s’adresse aux pécheurs repentants, mais n’annule pas l’ordre civil. Le pardon divin ne supprime pas les conséquences terrestres (cf. David, 2 Samuel 12.10-14). |

V. Application pastorale

- Le chrétien doit prier pour les magistrats, qu’ils exercent la justice avec sagesse et miséricorde.

- Le chrétien ne se réjouit jamais de la mort d’un criminel, mais il reconnaît le droit de Dieu sur la vie.

- L’Église ne réclame pas la peine capitale, mais elle n’en nie pas la légitimité biblique lorsque la société l’applique avec justice.

Conclusion

D’un point de vue réformé classique, la peine de mort pour meurtre :

- Est fondée dans l’ordre créationnel (Genèse 9.6),

- Confirmée par la loi mosaïque,

- Reconduite dans le Nouveau Testament (Romains 13),

- Approuvée par les Réformateurs et les confessions,

- Et tempérée par la miséricorde chrétienne.

« Car le magistrat ne porte pas l’épée en vain : il est serviteur de Dieu pour exercer la vengeance contre celui qui fait le mal. » (Romains 13.4)

Ainsi, la justice capitale, lorsqu’elle est exercée légitimement, n’est pas contraire à la foi chrétienne : elle est une expression de la justice divine dans l’ordre civil, tout en laissant à Dieu seul le jugement éternel.

Saint Thomas d’Aquin et la peine de mort

1. Principe fondamental : la justice comme ordre au bien commun

Pour Thomas, la société humaine doit être ordonnée au bien commun, et la justice du magistrat vise à préserver cet ordre.

« Le but de la loi humaine est de conduire les hommes à la vertu, non de les rendre parfaits, mais de maintenir la société dans la paix. »

(Somme théologique, I-II, q.96, a.2)

2. La légitimité de la peine capitale

Thomas soutient que la peine de mort peut être juste et légitime lorsqu’elle est appliquée par l’autorité publique, pour protéger la société et expier la faute du coupable.

« Si un homme est dangereux pour la société et la corrompt, il est louable et salutaire de le mettre à mort, afin de préserver le bien commun. »

(Somme théologique, II-II, q.64, a.2)

Ses principaux arguments :

- Analogie biologique :

De même qu’on coupe un membre gangrené pour sauver le corps, on peut supprimer un criminel dangereux pour préserver la communauté. « Comme il est licite de couper un membre pour le salut du corps, il est licite de faire mourir un homme coupable pour le salut du bien commun. »

(ibid.) - Justice rétributive :

Le meurtrier mérite la mort en proportion de son crime ; la peine de mort est rétribution équitable et réparation de l’ordre violé. « Le châtiment doit être proportionné à la faute, afin que la justice soit rétablie. »

(Somme théologique, II-II, q.66, a.6) - Autorité légitime :

Seule la puissance publique, non l’individu, peut donner la mort : « Ce n’est pas permis à un particulier de tuer un homme pour éviter un danger, mais cela appartient au magistrat, à qui est confié le soin du bien commun. »

(II-II, q.64, a.3)

3. Dimension théologique

- La peine de mort, pour Thomas, n’est pas contraire à la charité, si elle vise la justice et le salut des autres.

- Elle peut même contribuer au salut du coupable : la conscience de la mort imminente peut mener à la repentance. « Par la mort corporelle, l’homme peut être conduit à expier ses fautes et à se tourner vers Dieu. »

(II-II, q.25, a.6 ad 2)

4. Limites et conditions

Thomas précise que :

- La peine capitale n’est légitime que si le coupable est réellement dangereux.

- Si son exécution n’est pas nécessaire pour le bien commun, elle ne doit pas être infligée.

- La justice doit être exercée sans haine ni vengeance, mais avec intention de correction et de préservation du bien commun.

En résumé

| Aspect | Position de saint Thomas |

|---|---|

| Principe | La vie est un bien, mais le bien commun peut exiger la mort du coupable. |

| Autorité | Seul le magistrat légitime peut exercer ce pouvoir. |

| Motif | Protection du bien commun et réparation de la justice. |

| But ultime | Préserver l’ordre et, si possible, conduire le criminel à la repentance. |

« La mise à mort d’un pécheur, lorsqu’elle est ordonnée au bien commun et faite par une autorité légitime, n’est pas un meurtre, mais un acte de justice. »

(Somme théologique, II-II, q.64, a.2)

La peine de mort chez Hegel : justice, raison et rétribution

1. Principe fondamental : la justice comme reconnaissance de la liberté rationnelle

Pour Hegel, le droit est l’expression de la liberté rationnelle :

« Le droit est la réalité de la liberté. »

(Principes de la philosophie du droit, §29)

Ainsi, punir n’est pas un acte de vengeance ou d’utilité, mais un acte rationnel par lequel la justice restaure la liberté morale violée par le crime.

2. La peine comme négation de la négation

Le crime est pour Hegel la négation du droit.

La peine est alors la négation de cette négation — donc la restauration du droit.

« La peine est le droit du criminel. »

(Philosophie du droit, §100)

Autrement dit :

- Le criminel, en commettant un crime, a voulu nier la loi.

- En étant puni, on le traite comme un être rationnel, responsable de ses actes.

- La peine reconnaît sa dignité morale : elle présuppose sa liberté.

3. La peine de mort pour le meurtre

Hegel défend la légitimité rationnelle de la peine de mort dans le cas du meurtre.

« La vie d’un homme est le bien suprême, et celui qui l’a supprimée a, par là, supprimé le fondement de son propre droit à la vie. »

(Philosophie du droit, §100, addition)

- Le meurtrier a nié la valeur absolue de la vie humaine.

- En conséquence, il s’exclut lui-même du droit à la vie.

- La peine de mort rétablit l’égalité morale entre l’agresseur et la société.

Ainsi, exécuter un meurtrier, pour Hegel, n’est pas vengeance mais justice logique : c’est la seule peine proportionnée à la gravité de la faute.

4. Contre les théories utilitaristes ou sentimentales

Hegel rejette :

- Le droit pénal utilitariste (Bentham, Beccaria) qui voit la peine comme moyen de dissuasion ;

- Le sentimentalisme moral qui refuse la peine de mort par compassion.

« Dire que la vie est trop sacrée pour être ôtée, c’est une sentimentalité vide. C’est précisément parce que la vie est sacrée que celui qui l’a supprimée doit perdre la sienne. »

(Philosophie du droit, §100, addition)

Il considère ces positions comme irrationnelles, car elles ne respectent pas la logique du droit, fondée sur la réciprocité et la responsabilité.

5. La peine de mort comme reconnaissance de la personne

Paradoxalement, pour Hegel, punir le criminel, c’est le reconnaître comme sujet moral libre.

Ne pas le punir reviendrait à le traiter comme un être irresponsable, donc à nier sa dignité d’homme.

« En le punissant, on honore le criminel comme être rationnel. »

(Philosophie du droit, §100)

En résumé

| Aspect | Position de Hegel |

|---|---|

| Fondement | Le crime est une négation du droit ; la peine est la négation de cette négation. |

| Finalité | Rétablir la justice et la liberté rationnelle. |

| Peine de mort | Nécessaire et juste pour le meurtre, seule proportionnelle au crime. |

| Sens moral | La peine reconnaît la liberté morale du coupable. |

| Contre | L’utilitarisme et le moralisme sentimental. |

« C’est parce que la vie est sacrée que celui qui la supprime doit perdre la sienne. »

(Hegel, Philosophie du droit, §100, addition)

Immanuel Kant et la peine de mort

Immanuel Kant (1724–1804) est l’un des défenseurs les plus clairs et rigoureux de la peine de mort pour meurtre dans toute la philosophie moderne.

Voici un résumé précis, fidèle et structuré.

1. Le fondement moral : la justice comme impératif catégorique

Pour Kant, la justice pénale ne vise ni la vengeance, ni la dissuasion, mais la pure rétribution morale :

« La peine doit être infligée à celui qui a commis le crime, parce qu’il a commis le crime. »

(Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, §331)

Autrement dit :

- La peine est un devoir moral de la société.

- Elle reconnaît la liberté et la responsabilité morale du criminel.

- Elle rétablit la justice, indépendamment de toute considération d’utilité sociale.

2. Le meurtre et la peine capitale

Kant considère que le meurtre volontaire exige nécessairement la mort du coupable.

Aucune autre peine n’est moralement équivalente.

« Si un homme a commis un meurtre, il doit mourir. Il n’y a là aucun substitut qui puisse satisfaire à la justice. »

(Métaphysique des mœurs, §333)

Pourquoi ?

- Parce que le meurtrier a violé le principe universel du droit, à savoir le respect de la personne humaine comme fin en soi.

- En supprimant la vie d’autrui, il a supprimé le fondement de son propre droit à vivre.

- La peine de mort rétablit l’égalité morale entre le criminel et la société.

3. La peine de mort comme reconnaissance de la dignité rationnelle

Pour Kant, punir le criminel, c’est le traiter comme un être rationnel libre et responsable.

Ne pas le punir, ou le punir pour « corriger » ou « dissuader », serait le traiter comme un simple animal.

« La peine doit toujours être infligée en proportion du crime, car l’homme, comme être moral, est responsable de ses actes. »

(Métaphysique des mœurs, §332)

Ainsi, la peine de mort est paradoxalement un hommage à la dignité morale du coupable :

on reconnaît en lui un sujet libre qui doit assumer les conséquences rationnelles de ses choix.

4. Contre les arguments utilitaristes ou humanitaires

Kant rejette :

- L’utilitarisme de Beccaria (la peine comme dissuasion),

- Le sentimentalisme moral qui refuse la peine de mort par compassion.

Pour lui :

« Le châtiment ne doit jamais être infligé comme moyen de promouvoir un autre bien, ni pour l’auteur ni pour la société, mais seulement parce qu’il a commis un crime. »

(Métaphysique des mœurs, §331)

Donc :

- La peine n’est pas un instrument social,

- C’est un acte moral pur, fondé sur la loi de rétribution (jus talionis).

5. Kant et le jus talionis (loi du talion)

Kant reprend le principe biblique du talion :

« Que le mal qu’il a fait, il le souffre lui-même. »

Il le comprend non pas comme vengeance, mais comme principe rationnel d’équité :

« Le talion est la seule mesure juste pour la peine. »

(Métaphysique des mœurs, §332)

Ainsi :

- Le meurtrier a ôté la vie : la justice exige qu’il perde la sienne.

- Ce n’est pas vengeance, mais égalité morale rétablie.

6. Résumé de la position kantienne

| Aspect | Position de Kant |

|---|---|

| Fondement | Justice rétributive fondée sur la raison morale (non sur l’utilité). |

| Principe | Le criminel doit être puni parce qu’il a commis le crime. |

| Proportion | Le meurtre exige la mort : aucune autre peine ne suffit. |

| But | Rétablir la dignité morale et l’égalité du droit. |

| Refus de | L’utilitarisme, la compassion sentimentale, la dissuasion. |

« Même si la société devait se dissoudre, le dernier meurtrier dans la prison devrait être exécuté, pour que chacun reçoive ce que ses actes méritent. »

(Kant, Métaphysique des mœurs, §333)

En bref :

Pour Kant, la peine de mort est un devoir moral de justice rétributive.

Elle n’est pas vengeance, mais affirmation de la dignité rationnelle de l’homme :

celui qui a voulu nier la loi du respect de la vie doit en subir la conséquence logique et juste.

Synthèse structurée des principaux penseurs (classés par époque) ayant justifié la peine de mort

1. Antiquité classique

Platon (427–347 av. J.-C.)

- Dans les Lois (IX, 873c–874b), Platon soutient que le meurtre volontaire mérite la mort, non par vengeance, mais pour purifier la cité et préserver l’ordre moral.

« Celui qui tue doit être tué, afin que le crime soit effacé par le juste retour. »

Aristote (384–322 av. J.-C.)

- Dans Politique (III, 1287a), il considère la peine capitale comme un acte de justice distributive, nécessaire pour maintenir la vertu civique et protéger le bien commun.

- Il distingue clairement la punition légitime du magistrat de la vengeance privée.

2. Tradition biblique et patristique

L’Ancien Testament

- Genèse 9.6 : fondement universel.

- Exode 21.12 : « Celui qui frappera un homme et le fera mourir sera puni de mort. »

Les Pères de l’Église

- Clément d’Alexandrie (Stromates, I, 27) : la peine capitale est une forme de discipline divine exercée par le magistrat.

- Augustin d’Hippone (La Cité de Dieu, I,21 et XXII,6) : « Dieu n’interdit pas au pouvoir public de mettre à mort les criminels. »

- Il condamne la vengeance privée, mais admet la légitimité de l’exécution par l’autorité, comme instrument de la justice divine.

- Jean Chrysostome : reconnaît la peine de mort comme moyen de protéger la communauté, tout en exhortant à la miséricorde personnelle.

3. Moyen Âge chrétien

Thomas d’Aquin (1225–1274)

- Cf. Somme théologique, II-II, q.64, a.2 : « Il est licite de mettre à mort un coupable, si cela est nécessaire pour le salut du bien commun. »

- Compare le criminel au membre gangrené : l’exécution protège le corps social.

Jean Duns Scot (1266–1308)

- Accepte la peine capitale comme châtiment proportionné, mais insiste sur la miséricorde et la conversion possible du condamné.

4. Réforme et post-Réforme

Jean Calvin (1509–1564)

- Dans les Instituts (IV.20.10–11) : « Les magistrats ne pèchent point quand ils punissent les malfaiteurs, même de mort, selon la loi de Dieu. »

- Il voit la peine de mort comme une obéissance au commandement de Dieu (Genèse 9.6) et un service rendu à la sainteté de la vie humaine.

Théodore de Bèze, Pierre Martyr Vermigli, Confession de Westminster (1647) :

- Tous confirment le droit du magistrat à punir les meurtriers de mort, dans la lignée paulinienne de Romains 13.4.

5. Époque moderne

Hugo Grotius (1583–1645)

- Père du droit naturel moderne, dans De iure belli ac pacis (II.20.4) : La peine capitale est légitime « lorsqu’elle sert à réparer la violation de la loi naturelle et à protéger la société ».

Samuel von Pufendorf (1632–1694)

- Défend la peine de mort comme exigence du contrat social : elle protège le droit à la vie de tous.

🇫🇷 Montesquieu (1689–1755)

- Dans L’Esprit des lois (XII, 4) : admet la peine de mort pour les crimes extrêmes comme garantie de la liberté publique, à condition d’être strictement encadrée.

🇩🇪 Immanuel Kant (1724–1804)

- L’un des plus grands défenseurs philosophiques de la peine de mort : « Si un homme a commis un meurtre, il doit mourir. Il n’y a là aucun substitut qui puisse satisfaire à la justice. »

(Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, §331) - Pour Kant, la peine de mort est un impératif catégorique de justice rétributive : elle exprime la dignité morale de l’homme comme être responsable.

🇩🇪 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)

- Voir plus haut : la peine de mort est nécessaire pour rétablir le droit violé et reconnaître la liberté rationnelle du criminel. « C’est parce que la vie est sacrée que celui qui la supprime doit perdre la sienne. »

6. Courant classique du droit naturel (XIXe–XXe s.)

Joseph de Maistre (Les Soirées de Saint-Pétersbourg, 1821)

- Défend la peine capitale comme mystère sacré de la justice divine : « Le bourreau est le fondement de l’ordre social. »

- Pour lui, l’exécution du coupable expie symboliquement le mal et maintient la société dans la crainte de Dieu.

Jacques Maritain (1882–1973)

- D’abord favorable dans la ligne thomiste : « La société a le droit de se défendre contre ceux qui détruisent l’ordre de la justice. »

- Mais il évolue plus tard vers une position restrictive, sous l’influence du personnalisme chrétien.

7. En résumé

| Tradition | Penseurs | Fondement de la peine de mort |

|---|---|---|

| Antiquité | Platon, Aristote | Purification et ordre de la cité |

| Patristique | Augustin, Clément, Chrysostome | Justice divine et autorité légitime |

| Scolastique | Thomas d’Aquin, Duns Scot | Bien commun, proportion, autorité publique |

| Réformée | Calvin, Westminster | Sainteté de la vie et mandat du magistrat |

| Philosophes modernes | Grotius, Kant, Hegel | Justice rétributive rationnelle |

| Contre-révolutionnaires | De Maistre | Mystère sacré de la justice divine |

Blaise Pascal et la peine de mort

Blaise Pascal sur la peine de mort n’est pas développée de manière systématique comme chez Thomas d’Aquin ou Kant, mais elle apparaît clairement dans sa conception du pouvoir, de la justice et du péché.

Voici une synthèse fidèle et contextualisée.

1. Contexte général : Pascal et la justice humaine

Pascal voit la justice humaine comme fragile, imparfaite, mais nécessaire.

Dans les Pensées, il critique les excès du pouvoir, mais reconnaît qu’il est ordonné par Dieu pour maintenir l’ordre dans un monde corrompu par le péché.

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. »

(Pensées, fr. 298 [Laf. 103])

Ainsi, pour lui, le magistrat exerce un rôle providentiel, même si sa justice n’est jamais parfaite.

2. La peine de mort : un pouvoir légitime, mais redoutable

Pascal n’a jamais contesté le droit du magistrat d’infliger la peine de mort — il le considère comme une conséquence tragique mais nécessaire de la misère humaine et du besoin d’ordre.

« Les lois doivent être sévères pour maintenir les hommes dans le devoir ; car ils sont plus portés au mal qu’au bien. »

(Pensées, fr. 328 [Laf. 96])

Le magistrat, pour Pascal, agit en ministre de la Providence, même sans le savoir :

Dieu permet qu’il use du glaive pour contenir le désordre du péché.

3. Justice humaine vs. justice divine

Pascal distingue la justice de Dieu, parfaite et miséricordieuse, et la justice humaine, imparfaite et contrainte d’user de la force.

« Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéira qu’autant qu’il les croira justes. »

(Pensées, fr. 312 [Laf. 62])

Il ne glorifie donc pas la peine de mort — il la voit comme un instrument nécessaire dans un monde déchu, mais non comme un bien absolu.

C’est une justice de misère, non une justice de grâce.

4. Pascal entre Augustin et Calvin

Pascal, profondément augustinien, partage avec Calvin et Augustin :

- L’idée que le pouvoir civil vient de Dieu (Romains 13.1–4).

- Que le magistrat porte l’épée pour réprimer le mal.

- Que le chrétien doit obéir aux lois et respecter la justice terrestre, même imparfaite.

Mais il ajoute une tonalité spirituelle propre :

- La peine de mort manifeste la gravité du péché et la misère de l’homme sans Dieu.

- Elle rappelle que seul le Christ peut donner la vraie justice et le vrai pardon.

En résumé : la position de Pascal

| Aspect | Position |

|---|---|

| Principe | Le magistrat a le droit de punir de mort, car la société doit se défendre contre le mal. |

| Fondement | Pouvoir civil institué par Dieu (Romains 13), instrument de la Providence. |

| Tonalité morale | Tristesse devant la nécessité du glaive : la justice humaine est tragique et toujours entachée d’imperfection. |

| But spirituel | La peine capitale révèle la misère du monde sans la grâce, et appelle à la conversion. |

« La justice de Dieu doit être infiniment plus pure que la nôtre, car la nôtre est toute fondée sur la force et la misère. »

(Pensées, fr. 298 [Laf. 103])

En bref :

Pascal admet la légitimité de la peine de mort comme fonction nécessaire du pouvoir civil dans un monde corrompu, mais il la considère avec crainte, humilité et compassion — elle manifeste autant la gravité du péché que la misère de la justice humaine sans Dieu.

Objections à la peine de mort

Si une large tradition classique (de Platon à Kant) justifie la peine de mort, il existe dès le XVIIIᵉ siècle une contre-tradition humaniste, chrétienne et abolitionniste, fondée sur la dignité de la personne humaine, la possibilité du repentir, et le rejet du pouvoir de mort de l’État.

Voici une synthèse claire, structurée par époque et courant.

1. Antiquité et premiers chrétiens

Socrate

- Dans les Dialogues de Platon, Socrate accepte sa mort injuste, mais critique implicitement la violence du pouvoir judiciaire.

- Il fait de la justice intérieure une valeur supérieure à la justice de la cité.

Certains Pères de l’Église

- Si Augustin ou Chrysostome admettent la peine de mort, certains courants chrétiens primitifs l’ont refusée :

- Tertullien (Apologétique, 50) : les chrétiens ne peuvent verser le sang, même légalement.

- Lactance (Institutiones divinæ, VI.20) : « Tuer un homme, fût-ce légalement, est toujours un crime. »

- Ces auteurs mettent l’accent sur l’imitation du Christ et le pardon absolu.

2. Siècle des Lumières : les pionniers de l’abolition

Cesare Beccaria (1738–1794)

- Auteur du texte fondateur de l’abolitionnisme : Des délits et des peines (1764).

« La peine de mort n’est ni utile ni nécessaire. »

- Arguments :

- L’État n’a pas le droit de retirer un droit naturel (la vie).

- Elle n’a aucune vertu dissuasive supérieure aux peines perpétuelles.

- Elle est irréparable en cas d’erreur.

- Beccaria fonde sa pensée sur le contrat social et la raison, non sur la théologie.

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)

- Ambivalent : il justifie la mort du traître à la patrie (Contrat social, II,5),

mais inspire les abolitionnistes par sa défense de la liberté naturelle et sa critique de la violence d’État.

Voltaire (1694–1778)

- Défenseur du pardon et de la clémence : il dénonce les excès judiciaires (affaires Calas, Sirven…).

« Il est plus beau de sauver un coupable que de condamner un innocent. »

(Traité sur la tolérance, 1763)

Montesquieu (1689–1755)

- Dans L’Esprit des lois (XII, 4) : « La peine de mort n’est point nécessaire dans un gouvernement modéré. »

- Il juge la peine capitale contraire à l’esprit de liberté et à la modération politique.

3. XIXᵉ siècle : humanisme, romantisme et christianisme social

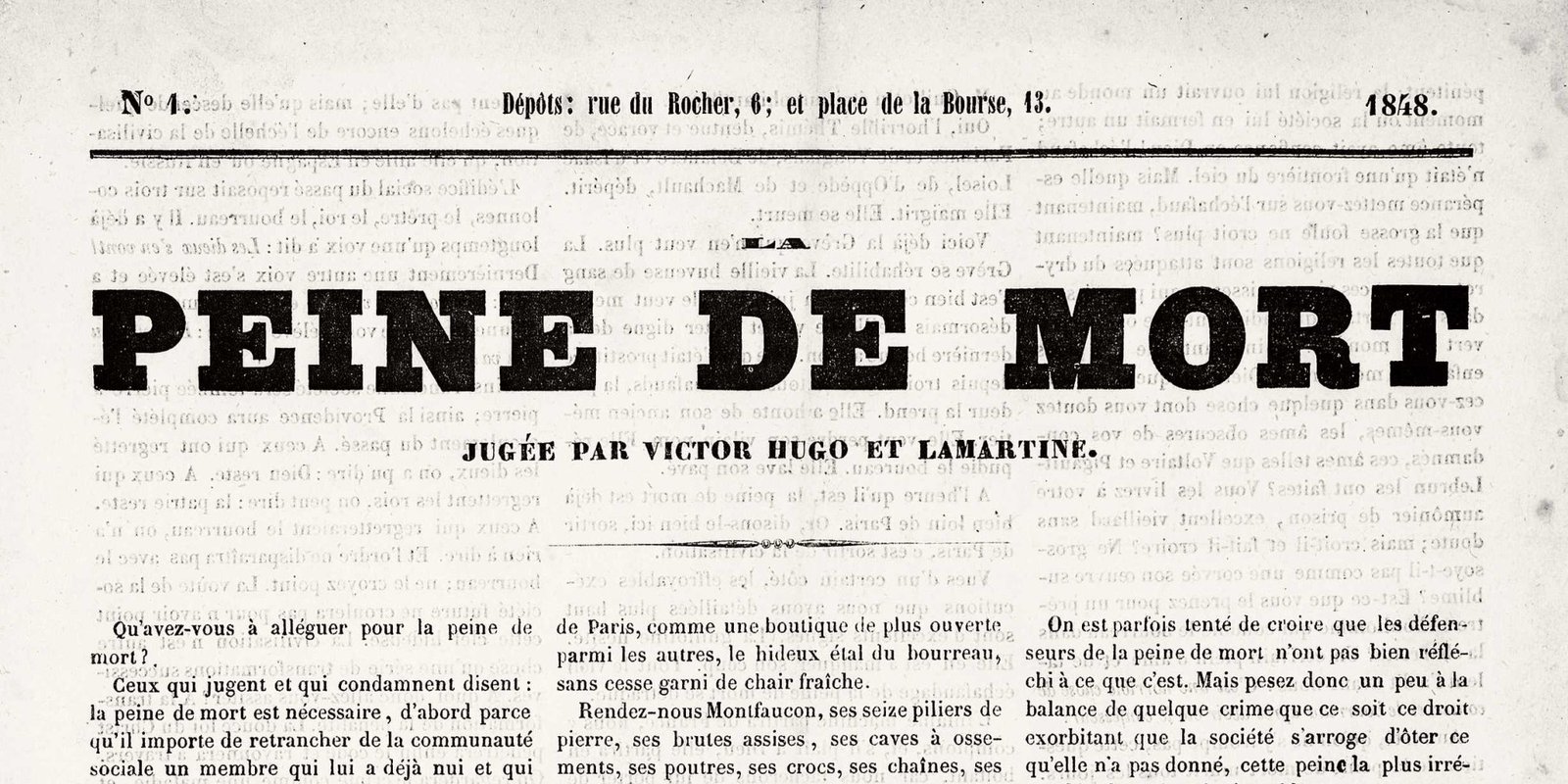

Victor Hugo (1802–1885)

- L’un des plus grands porte-voix abolitionnistes.

« Tant qu’un homme pourra dire : “Je tue”, il y aura des meurtres. »

(Le Dernier jour d’un condamné, 1829)

- Dénonce l’inhumanité du châtiment et la logique du talion.

- Défend la sacralité de la vie et la possibilité de rédemption.

Charles Lucas (1803–1889)

- Juriste français, auteur du Système pénitentiaire : milite pour la réhabilitation plutôt que l’élimination.

Fiodor Dostoïevski (1821–1881)

- Dans Les Frères Karamazov et Souvenirs de la maison des morts, il montre la conversion possible du criminel.

« Tuer pour punir le meurtre, c’est répéter le crime au nom de la loi. »

Léon Tolstoï (1828–1910)

- Dans Le Royaume de Dieu est en vous, il condamne la peine de mort au nom du Sermon sur la montagne (Matthieu 5).

« Ne résistez pas au méchant ; aimez vos ennemis. »

- Défend un christianisme pacifiste et non-violent.

4. XXᵉ siècle : personnalistes, papes et penseurs des droits de l’homme

Jacques Maritain (1882–1973)

- D’abord thomiste classique (admettant la peine de mort), il évolue vers une position personnaliste : « La dignité de la personne humaine interdit désormais à l’État de disposer de la vie. »

(Humanisme intégral, 1936)

Albert Camus (1913–1960)

- Dans Réflexions sur la guillotine (1957), il critique :

- L’inefficacité dissuasive de la peine capitale ;

- Son caractère irréversible et arbitraire ;

- Son contraste avec la dignité humaine.

« La peine de mort n’a jamais empêché un seul crime. Elle est un meurtre prémédité. »

Jean-Paul II (1920–2005)

- Dans Evangelium Vitae (1995) : « La peine de mort est inadmissible car elle attente à l’inviolabilité et à la dignité de la personne. »

- Il réinterprète Thomas d’Aquin à la lumière d’un contexte moderne où la société peut se protéger sans tuer.

- Position reprise et renforcée dans le Catéchisme de l’Église catholique (2018) : « La peine de mort est inadmissible en tout cas. »

Hannah Arendt (1906–1975)

- Dans Eichmann à Jérusalem, elle critique la peine capitale comme symbole d’un État qui se substitue à Dieu.

- Préfère la mémoire et la responsabilité collective à la vengeance légale.

5. Aujourd’hui : arguments abolitionnistes dominants

Les penseurs contemporains (Habermas, Ricoeur, Levinas, Derrida…) s’accordent sur plusieurs arguments :

- Dignité inviolable de la personne humaine : la vie ne peut être un instrument de justice.

- Possibilité du repentir : la peine de mort ferme la porte à la conversion.

- Risque d’erreur judiciaire : irréparable.

- Inutilité dissuasive : démontrée par les statistiques.

- Refus du pouvoir absolu de l’État : l’État ne doit pas imiter le meurtrier.

En résumé

| Courant | Penseurs | Arguments principaux |

|---|---|---|

| Patristique non violente | Tertullien, Lactance | Interdiction absolue du meurtre, même légal. |

| Lumières | Beccaria, Voltaire, Montesquieu | Justice rationnelle, utilité sociale, droit naturel. |

| Romantisme chrétien | Hugo, Dostoïevski, Tolstoï | Dignité, rédemption, miséricorde. |

| Humanisme moderne | Camus, Maritain, Arendt | Dignité de la personne, critique du pouvoir d’État. |

| Doctrine catholique actuelle | Jean-Paul II, François | Vie inviolable, primat de la miséricorde sur la rétribution. |

👉 En bref :

De Beccaria à Camus, de Tolstoï à Jean-Paul II, les abolitionnistes refusent la peine de mort non par laxisme, mais au nom d’une vision plus haute de la justice :

une justice qui protège la société sans renier la dignité et la possibilité de salut du coupable.

Réponse aux objections

Il est possible de montrer que la peine de mort pour meurtre peut être vue non comme une vengeance, mais comme un acte de justice conforme à l’ordre divin et à la raison.

1. D’un point de vue biblique

a. La loi divine fonde la peine de mort

Genèse 9.6 : « Celui qui répand le sang de l’homme, par l’homme son sang sera répandu ; car Dieu a fait l’homme à son image. »

Ce texte n’appartient pas à la Loi mosaïque, mais au pacte noachique, valable pour toute l’humanité.

Dieu y établit la base universelle du droit pénal : la vie humaine est si sacrée que celui qui la détruit perd son propre droit à vivre.

- La peine de mort protège la dignité humaine : elle affirme que la vie d’un homme n’est pas banale.

- Elle n’est pas vengeance, mais affirmation du caractère sacré de l’image de Dieu.

b. Le pouvoir civil est ordonné par Dieu pour punir le mal

Romains 13.4 : « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée. »

L’« épée » symbolise le droit du magistrat à ôter la vie dans l’exercice de la justice.

- L’apôtre Paul écrit cela dans un empire païen — ce qui montre que l’autorité civile reste un instrument de Dieu même hors du peuple d’alliance.

- Refuser ce pouvoir au magistrat, c’est nier l’ordre providentiel de Dieu dans la société.

c. Le Nouveau Testament ne nie pas la peine de mort

- Jean-Baptiste, Jésus et Paul ne condamnent jamais le principe de la peine capitale.

- Jésus reconnaît à Pilate : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi, s’il ne t’avait été donné d’en haut. » (Jean 19.11)

- Paul déclare : « Si j’ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. » (Actes 25.11)

La justice pénale appartient à l’État, non à l’Église ; mais elle demeure un instrument du jugement divin.

2. D’un point de vue réformé

a. Le magistrat est ministre de Dieu pour maintenir l’ordre et la justice

Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne IV.20 :

« Le magistrat est établi par Dieu pour réprimer les crimes contre la paix publique, et pour punir les homicides par la mort. »

Pour Calvin :

- Le magistrat ne se venge pas, mais administre la justice de Dieu.

- Supprimer la peine capitale, c’est affaiblir le respect de la loi de Dieu et de la vie humaine.

- La grâce et le pardon appartiennent à Dieu seul ; la justice humaine doit refléter la sainteté divine.

b. La loi morale demeure

La Réforme distingue :

- La loi morale, éternelle (les Dix Commandements),

- La loi judiciaire, adaptée à Israël mais dérivée de principes moraux universels.

Or, le principe de rétribution proportionnée (œil pour œil, vie pour vie) est moralement fondé.

- Il manifeste la justice de Dieu qui « rend à chacun selon ses œuvres ».

- Il enseigne à l’humanité la gravité du péché.

c. La grâce n’abolit pas la justice

Les réformés rappellent :

La miséricorde divine ne contredit pas la justice divine — elle la satisfait en Christ.

Ainsi :

- Le pardon personnel du meurtrier n’exclut pas la peine temporelle.

- L’exécution juste d’un criminel n’empêche pas son salut éternel.

Calvin cite souvent l’exemple du larron repentant (Luc 23.41) :

« Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce que méritent nos actes. »

👉 Même sauvé, le criminel reconnaît la légitimité de sa condamnation.

3. D’un point de vue thomiste

a. La société a un droit de défense et de purification

Thomas d’Aquin, Somme théologique IIa-IIae, q.64, a.2 :

« Il est licite de tuer les malfaiteurs pour le bien de la communauté, car leur vie est une menace pour autrui. »

Pour Thomas :

- Comme le chirurgien coupe un membre gangrené pour sauver le corps, le magistrat peut retrancher un criminel pour préserver le bien commun.

- Le pouvoir civil ne tue pas par vengeance, mais par justice et charité politique : il vise le salut du corps social.

b. Le respect de la vie ne signifie pas son absolue intouchabilité

Thomas distingue :

- Le droit naturel à la vie,

- Et la perte de ce droit par un acte volontaire contraire à la loi naturelle (comme le meurtre).

« En tuant un criminel, on ne fait pas injure à sa dignité, mais on rend à la société ce qu’exige la justice. »

Ainsi :

- Le meurtrier a choisi de violer l’ordre de la raison, il subit la conséquence logique de son acte.

- C’est un acte rationnelement juste, non une cruauté.

c. Possibilité de salut malgré la peine

Thomas souligne que la peine temporelle n’empêche pas la miséricorde spirituelle :

« La mort infligée par le juge peut être salutaire au pécheur s’il l’accepte en expiation. »

4. Contre-arguments directs aux abolitionnistes

| Objection abolitionniste | Réponse réformée/biblique/thomiste |

|---|---|

| « L’État n’a pas le droit d’ôter la vie. » | Dieu l’a conféré au magistrat (Genèse 9.6 ; Romains 13.4). |

| « C’est contraire à la dignité humaine. » | C’est précisément parce que la vie est sacrée qu’on punit sévèrement celui qui la détruit. |

| « La grâce chrétienne doit triompher. » | Le pardon spirituel n’abolit pas la justice civile. Le criminel peut être pardonné et exécuté. |

| « La peine de mort ne dissuade pas. » | Son but n’est pas la dissuasion, mais la justice : rendre à chacun selon ses œuvres. |

| « Il peut se repentir. » | La repentance reste possible avant la mort ; la justice n’en empêche pas le salut. |

| « Le risque d’erreur rend la peine immorale. » | Les erreurs judiciaires doivent être évitées par rigueur, non par abolition du principe. |

| « L’amour du prochain exclut la mort. » | L’amour vrai inclut la justice : laisser impuni le meurtre, c’est mépriser la victime et la loi de Dieu. |

En résumé

- Bibliquement, la peine de mort pour meurtre repose sur l’ordre moral divin (Genèse 9.6).

- Réformément, elle est le devoir du magistrat, reflet de la justice de Dieu.

- Thomistement, elle est rationnellement légitime pour le bien commun.

- Dans ces trois perspectives, elle n’abolit pas la miséricorde, mais rétablit la justice en respectant la sainteté de la vie.

Débat entre justice rétributive (biblique et classique) et justice réhabilitative (moderne)

La conception moderne de la justice a glissé de la justice rétributive (rendre à chacun selon ses œuvres) vers une justice thérapeutique ou réparatrice.

Mais d’un point de vue réformé et biblique, cette évolution n’est pas neutre — elle reflète un changement de vision de l’homme et de Dieu.

Dans la Bible, la justice n’est pas d’abord un moyen de rééduquer, mais de rétablir un ordre moral violé.

Dieu dit : « Le juge justifiera le juste et condamnera le coupable » (Deutéronome 25.1).

La faute exige réparation, non pour apaiser la société, mais pour honorer la sainteté de Dieu.

Dans la théologie réformée, le magistrat est « ministre de Dieu pour le bien » (Romains 13.4) : il ne soigne pas des âmes, il rétablit la justice publique.

La miséricorde, la rééducation, le pardon — cela appartient à l’Église et à la grâce, pas au tribunal civil.

Confondre ces domaines, c’est confondre l’ordre de la grâce et l’ordre de la loi.

Enfin, la justice rétributive n’est pas archaïque : elle repose sur le principe éternel de Dieu Lui-même,

« Je rendrai à chacun selon ses œuvres » (Romains 2.6).

Autrement dit :

L’État moderne veut corriger le coupable ;

la Bible veut rendre justice à la victime et honorer la loi de Dieu.

Ce n’est pas la même philosophie, ni la même théologie.

Laisser un commentaire