Lectures bibliques pour le dimanche 19 octobre 2025 (29ᵉ dimanche du Temps Ordinaire, Année C).

Lectures de la Bible avec résumés

1. Exode 17.8-13 – Moïse, Aaron et Hour soutiennent les bras de Moïse

Israël combat Amalec. Tant que Moïse garde les mains levées vers Dieu, le peuple triomphe ; quand il les baisse, il faiblit. Aaron et Hour soutiennent ses bras jusqu’à la victoire.

Résumé : la victoire dépend de la prière persévérante et de la dépendance envers Dieu, non de la seule force humaine.

2. Psaume 121 (120 Bible de Jérusalem) – “Le secours me viendra du Seigneur”

Le psalmiste exprime sa confiance : son secours ne vient pas des montagnes ni des puissances humaines, mais du Seigneur, gardien fidèle d’Israël, qui veille jour et nuit sur son peuple.

Résumé : c’est une profession de foi confiante dans la vigilance constante de Dieu.

3. 2 Timothée 3.14 – 4.2 – “Proclame la Parole, à temps et à contretemps”

Paul exhorte Timothée à demeurer fidèle à la Parole de Dieu, inspirée et utile pour enseigner, corriger et former dans la justice. Il doit la proclamer avec patience et persévérance, même dans l’adversité.

Résumé : la fidélité à l’Écriture et la constance dans le ministère de la Parole sont vitales pour tenir bon dans la foi.

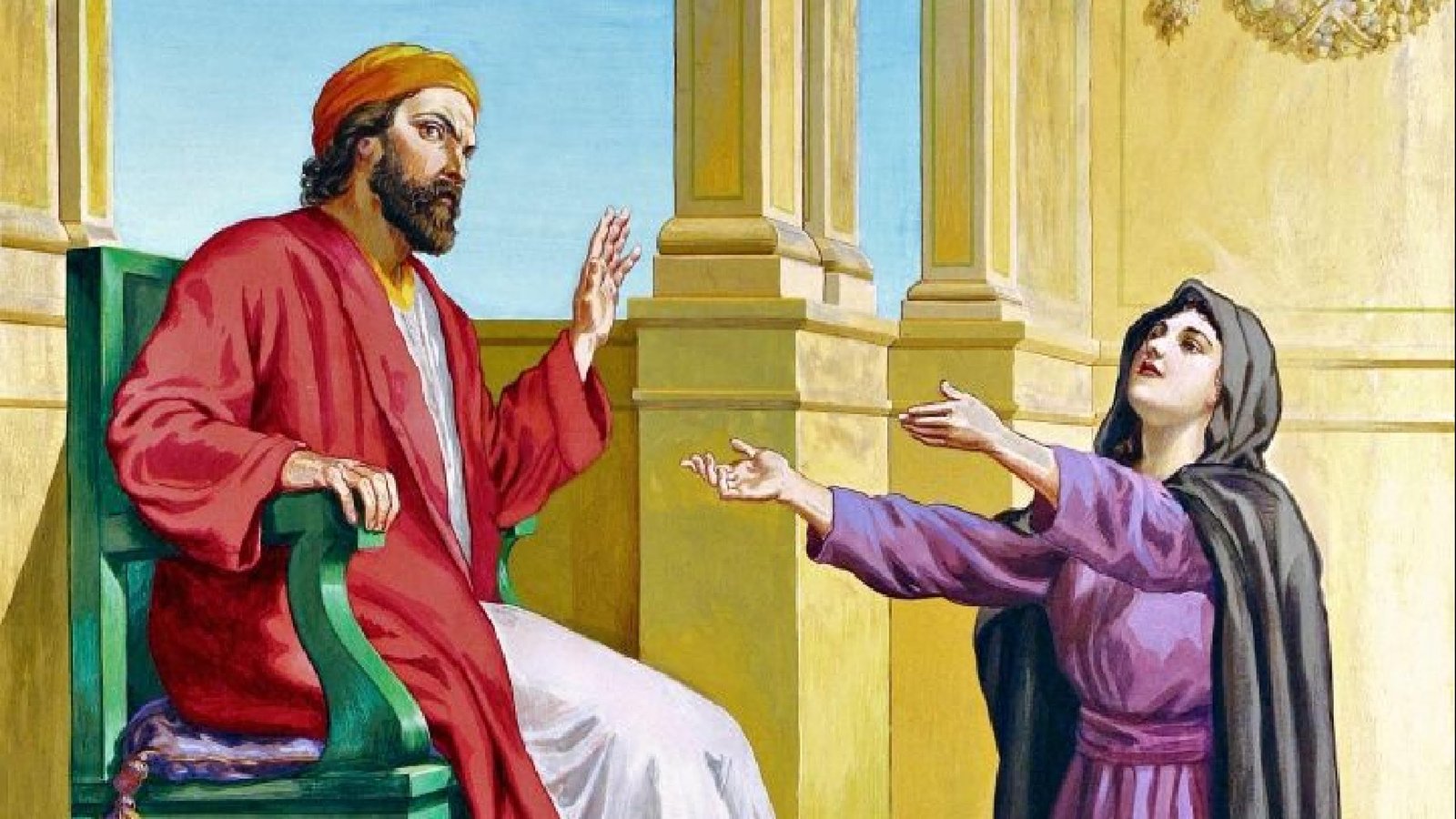

4. Évangile – Luc 18.1-8 – La veuve importune et le juge inique

Une veuve obtient justice d’un juge injuste grâce à sa persévérance. Jésus enseigne ainsi qu’il faut prier sans se décourager, car Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit.

Résumé : Dieu exauce ceux qui persévèrent dans la prière et la foi.

Lien entre les quatre textes

- Tous convergent vers un même thème :

- La persévérance dans la foi et la prière comme source de victoire et de justice.

- Moïse lève les mains vers Dieu : image de la prière incessante.

- Le psalmiste affirme que Dieu garde ceux qui se confient en lui.

- Paul exhorte à demeurer ferme dans la Parole inspirée.

- Jésus promet que Dieu répondra à ceux qui prient sans se lasser.

Ainsi, le fil conducteur est la persévérance confiante :

- dans la prière (Exode, Évangile),

- dans la Parole (Épître),

- et dans la foi en la fidélité de Dieu (Psaume).

Sermon : Persévérance, foi et confiance dans la Parole de Dieu

Texte principal : Luc 18.1‑8 ; complément : 2 Timothée 3.16

Introduction

Frères et sœurs, aujourd’hui, l’Évangile nous invite à réfléchir sur la persévérance dans la foi et la prière. Luc 18.1‑8 nous présente la parabole de la veuve insistante, qui nous rappelle que la foi doit rester vivante et active jusqu’au retour du Christ. Cette question finale, « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » peut sembler pessimiste, mais elle est en réalité une mise en garde et un appel à la persévérance, et non une prédiction de l’extinction de la foi.

Note exégétique sur Luc 18.8 :

La question rhétorique de Jésus souligne l’importance de persévérer dans la foi et la prière.

- Jean Chrysostome : La parabole enseigne la persévérance face à l’injustice et au découragement.

- Cyrille d’Alexandrie : La question incite à la vigilance, mais la foi ne disparaît pas.

- Calvin : La parabole montre la nécessité d’une foi active et persévérante ; elle ne limite pas le nombre de fidèles.

- Kuyper : Le peuple de Dieu est nombreux avant le retour du Christ ; son Royaume croît dans l’histoire.

1. La persévérance dans la prière

Jésus nous montre, à travers la veuve, que la prière insistante est toujours entendue. Même face à un juge injuste, elle obtient justice par sa ténacité. Combien plus notre Père céleste ne répondra-t-il pas avec bonté à ceux qui persévèrent !

- Application contemporaine : dans un monde souvent injuste et troublé, continuer à prier pour la justice, la paix et les âmes perdues montre notre confiance en Dieu.

- La parabole encourage la foi active, pas passive. Elle nous pousse à agir avec courage dans la mission et le témoignage.

2. La certitude de la Parole de Dieu

Notre confiance dans la prière repose sur la fiabilité de la Parole de Dieu. 2 Timothée 3.16 nous assure que toute Écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice.

Note exégétique sur 2 Timothée 3.16 :

- Le mot grec θεόπνευστος (theopneustos) signifie « inspiré par Dieu », garantissant que l’Écriture est fiable et sûre.

- Augustin : La Parole de Dieu est un guide lumineux pour l’âme.

- Ambroise : L’Écriture montre ce que Dieu attend de nous et fortifie notre foi.

- Calvin : Elle est la norme infaillible pour la foi et la vie ; elle nous enseigne quoi demander et assure que Dieu ne nous induit jamais en erreur.

- Application pratique : Nous pouvons prier en toute confiance, car la Parole nous assure que Dieu ne nous trompe jamais. Nos prières, alignées sur Sa volonté, sont efficaces et sûres.

3. Espérance dans le Royaume de Dieu

Même si Luc 18.8 semble poser une question inquiétante, l’histoire biblique et la théologie réformée nous permettent de croire que le Royaume de Dieu continuera à croître :

- Abraham Kuyper et d’autres calvinistes soulignent un optimisme eschatologique : Dieu augmente son peuple dans l’histoire.

- Les postmillénaristes et de nombreux amillénaristes voient un peuple nombreux accueillant le Christ avant son retour, en contraste avec les visions prémillénaristes pessimistes de Darby ou Scofield.

- Application contemporaine : Nous sommes appelés à être des artisans de l’espérance, à témoigner et à bâtir le Royaume dans notre vie quotidienne, convaincus que Dieu triomphera.

Conclusion

Frères et sœurs, persévérer dans la foi et la prière n’est jamais vain. Luc 18.1‑8 nous rappelle que Dieu entend toujours ses enfants, et 2 Timothée 3.16 nous donne la certitude que Sa Parole est fiable et sûre.

Nous pouvons donc prier avec assurance, persévérer dans le témoignage et espérer activement la croissance du Royaume. Que notre foi vive et notre prière incessante soient le reflet d’un peuple nombreux et fidèle, prêt à accueillir le Christ à son retour.

Sermon (bis) : « Persévérance, Espérance et Fiabilité de la Parole de Dieu »

Texte principal : Luc 18.1-8

Complément : 2 Timothée 3.16

Frères et sœurs en Christ,

Aujourd’hui, nous ouvrons nos Bibles sur un passage qui peut nous surprendre et même nous troubler : Luc 18.1-8, la parabole de la veuve importune. Jésus nous pose une question qui nous fait réfléchir :

« Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

À première vue, cela peut sembler décourageant… comme si Jésus annonçait que la foi serait presque éteinte à son retour. Mais, en regardant l’ensemble des Écritures, et en considérant la tradition de l’Église, nous découvrons un message très différent : c’est un appel à persévérer, à espérer, et à nous appuyer sur la certitude de la Parole de Dieu.

1. La parabole de la veuve

Jésus raconte l’histoire d’une veuve qui insiste auprès d’un juge injuste pour obtenir justice.

Le texte grec dit littéralement : « trouvera-t-il la foi ? », une question rhétorique. Jésus ne prédit pas la rareté absolue de la foi. Il nous invite à la vigilance et à la persévérance, surtout dans la prière.

Saint Jean Chrysostome commente que cette parabole montre que nous devons continuer à prier sans relâche, même quand tout semble contre nous. Cyrille d’Alexandrie ajoute que c’est une exhortation à ne pas se décourager, car Dieu agit toujours au bon moment.

Et si nous regardons d’autres textes :

- Matthieu 24.14 : « L’Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier… »

- Apocalypse 7.9 : « Une foule immense, que nul ne pouvait compter… »

Voilà le tableau : la foi persiste et le peuple de Dieu est nombreux.

2. Une vision optimiste de la fin des temps

Ici, nous touchons à un point important : l’eschatologie.

Certains, comme les prémillénaristes Darby et Scofield, lisent Luc 18.8 et pensent que la foi sera presque inexistante. On pourrait les appeler des « pessimillénaristes », des amillénaristes pessimistes.

Mais le calvinisme, lui, est optimillénariste. Il croit que le Royaume de Dieu progresse, même au milieu des épreuves. Abraham Kuyper disait que Dieu fait croître son Royaume à travers l’histoire et la fidélité de l’Église, et que l’espérance chrétienne est active, pas passive.

En pratique, cela signifie :

- persévérer dans la prière, comme la veuve,

- témoigner sans peur,

- et croire que le Royaume avance, même dans des circonstances difficiles.

3. La fiabilité de la Parole de Dieu

Puisque nous parlons de persévérance et d’espérance, il est crucial de rappeler 2 Timothée 3.16 :

« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. »

Chaque mot de la Bible est inspiré et certain. Dieu ne nous trompe pas. Sa Parole nous guide dans la prière, nous montre quoi demander, et nous assure que nos prières alignées avec Sa volonté seront entendues.

Augustin disait que la Parole de Dieu est « un guide sûr pour l’âme », et Calvin rappelait que les Écritures fortifient notre foi et orientent notre action.

En clair : quand vous persévérez dans la prière, vous le faites sur la base d’une assurance solide, celle que Dieu est fidèle.

4. Illustrations contemporaines

Regardons un exemple concret : un pasteur en Afrique de l’Ouest a vu son Église doubler malgré la persécution, simplement parce que ses membres persévéraient dans la prière et le témoignage. Luc 18.1-8 devient réalité : la veuve persévérante gagne justice, et le Royaume grandit.

Dans le monde entier, des missions transforment des villes entières. Dieu fait croître son Église, et nous avons raison d’espérer.

5. Applications pratiques pour nous

- Persévérer dans la prière

- Comme la veuve, ne jamais abandonner.

- Dieu agit toujours, même en silence.

- Faire confiance à la Parole

- 2 Timothée 3.16 nous assure que la Bible est sûre et fiable.

- Utilisons-la pour guider nos demandes et nos décisions.

- Espérer dans la croissance du Royaume

- Participons activement à l’Église et à la mission.

- Soyons optimistes, même face aux difficultés.

6. Conclusion

Frères et sœurs, Luc 18.8 n’est pas un appel au désespoir, mais à la persévérance vigilante. La foi ne disparaît pas ; le peuple de Dieu est nombreux et actif dans le monde.

Et grâce à 2 Timothée 3.16, nous savons que la Parole de Dieu est fiable, sûre, et qu’elle nous guide dans notre prière et notre vie quotidienne.

Alors, persévérez dans la prière, espérez avec confiance, et tenez ferme dans la foi. Dieu est fidèle, et Son Royaume triomphera.

Exégèse détaillée — Luc 18.1–8 (la veuve importune et le juge inique)

Lecture centrale : « Il faut toujours prier et ne pas se décourager » (Luc 18.1). Je propose : 1) lecture du texte et commentaires linguistiques/structurels ; 2) explication théologique ; 3) citations patristiques et réformées ; 4) illustrations contemporaines ; 5) applications pratiques.

1) Le texte et remarques de langue / forme

Texte (ESV/édition courante) résumé : Jésus raconte une parabole — un juge qui ne craint pas Dieu ni ne respecte les hommes refuse d’abord de rendre justice à une veuve, mais finit par céder « parce qu’elle le fatigue par ses visites » (Luc 18.3-5). Jésus conclut : « Écoutez ce que dit le juge injuste. Dieu ne ferait-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? » (Luc 18.6-7). Puis la question finale et sévère : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18.8).

Points linguistiques importants (grec simple) :

- Jésus commence par δεῖ προσευχέσθαι πάντοτε καὶ μὴ ἐγκακεῖν — « il faut prier toujours et ne pas s’affaiblir / ne pas désespérer ». πάντοτε = « toujours », μὴ ἐγκακεῖν = « ne pas perdre courage / ne pas se lasser ». L’accent n’est pas sur la quantité rituelle de mots, mais sur la persévérance intérieure.

- Le verbe de l’action récurrente pour la veuve est à l’imparfait (elle venait sans cesse), montrant la persistence habituelle plutôt qu’un épisode isolé.

- Le contraste rhétorique est net : juge inique vs Dieu juste — l’absurde force l’analogie : si un juge mauvais finit par céder, combien plus Dieu agira-t-il pour ses élus.

Forme : parabole (récit bref et contrasté). Luke encadre souvent les paraboles par une application explicite — ici l’intention (« qu’il faut toujours prier ») est donnée d’emblée (Luc 18.1) et confirmée par la leçon finale (Luc 18.7-8).

2) Sens théologique et lignes d’interprétation

Trois axes inséparables :

- Encouragement à la prière persévérante (dimension spirituelle)

— Jésus exhorte les disciples à une prière active et tenace : prier « toujours » (relation permanente) et « ne pas se décourager » (confiance persistante). L’exemple modèle n’est pas tant la morale de la veuve que son habitus : elle croit que l’action répétée a force de plaider la cause. - Justice et eschatologie (dimension sociale et judiciaire)

— Le cœur de la parabole est la quête de justice : la veuve est une figure marginalisée (sans homme pour la représenter). Jésus montre que Dieu est l’Avocat des opprimés et que la prière des saints est une supplication en vue d’une justice réelle (conversion des ennemis ou condamnation des méchants). Le verset 7 lie prière et justice divine (« Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus… ? »). - Avertissement eschatologique (dimension critique / discernement de la foi)

— La fin surprenante : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » — Jésus lie persévérance et maintien de la foi jusqu’à la parousie. Persévérance ne garantit pas automatiquement la foi universelle au dernier jour ; c’est aussi mise en garde contre l’épuisement spirituel et l’apostasie.

Synthèse : la parabole n’enseigne pas que Dieu doit être supplié pour le changer (comme le juge), mais que la persévérance en prière manifeste et soutient la foi des élus et que Dieu, par sa justice, répondra. C’est une leçon d’espérance active.

3) Citations anciennes et réformées (avec courtes mises en contexte)

Pères de l’Église

- Jean Chrysostome : il commente la parabole en insistant sur la puissance de la persévérance et sur le contraste entre l’indifférence humaine et l’attention divine. Il fait remarquer que si un juge impie finit par céder, combien plus Dieu répondra-t-Il à ses fils et filles qui crient vers Lui. Bible Hub

- Saint Augustin : voit dans la veuve une image de l’Église des temps d’attente et de supplication ; l’« avenging » demandé par les élus est la manifestation finale de la justice divine (conversion ou jugement). Augustin souligne aussi le danger de la défaillance de la foi chez certains au temps de la venue du Fils de l’homme. Catena Bible & Commentaries

- (Remarque générale) Les Pères lisent souvent cette parabole à la fois comme encouragement à la prière et comme mot d’ordre eschatologique : persévérance présente, jugement et délivrance futurs.

Réformateurs

- Jean Calvin (commentaire) : il reprend la leçon pratique — « prier sans se lasser » — et insiste sur le fait que Dieu ne diffère pas par indifférence ; la prière persistante est efficace parce qu’elle est conforme à la volonté divine pour ses élus. Calvin invite aussi à comprendre la « vengeance » demandée comme l’action de Dieu qui établit la justice. Bible Hub+1

- Martin Luther (enseignement sur la prière) : bien qu’il ne propose pas ici une exégèse mot-à-mot aussi célèbre que Calvin, Luther place la prière au cœur de la vie chrétienne (prière comme respiration du croyant) et encourage la persistance en dépôt de la confiance en Dieu (voir ses traits sur la nécessité de la prière). Living Lutheran

Ces témoins (Pères + Réformateurs) convergent : la parabole commande la persévérance et donne l’assurance que Dieu, juste et miséricordieux, répondra.

4) Quelques commentaires exégétiques précis (verset par verset — points notables)

- Luc 18.1 (« qu’il faut toujours prier et ne pas se décourager »)

L’expression englobe la continuité de la vie de prière (non comme exercice rituel, mais comme relation). Insister sur « ne pas se décourager » montre que Jésus connaît la lenteur apparente des réponses et l’usure spirituelle : la prière persévérante est donc une discipline de foi. - Luc 18.2-5 (le juge et la veuve)

Le juge est sans crainte de Dieu et sans souci d’honneur humain — il est l’archétype du pouvoir corrompu. La veuve est juridiquement vulnérable (souvent sans avocat). Le contraste vise à renforcer l’analogie : si même un juge injuste finit par répondre à la pression humaine, à combien plus forte raison le Dieu vivant répondra à ses élus. - Luc 18.6-7 (« Écoutez ce que dit le juge… » / « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus… »)

L’impératif d’écouter (ἄκουετε) indique : prenez bien note de l’ironie argumentative. Jésus retourne la comparaison : le juge cède par lassitude ; Dieu répond par justice par amour. - Luc 18.8 (« trouvera-t-il la foi sur la terre ? »)

Question dramatique : la persévérance attendue n’est pas automatique. Jésus avertit que la venue finale exigera une foi vivante — prière et foi sont liées : la prière entretient la foi.

5) Illustrations contemporaines (pour prédication ou enseignement)

- Une veuve devant un tribunal administratif — image d’une personne marginale qui, faute de ressources, se présente encore et encore pour exiger un droit. Cette persistance finit par pousser le système à réagir. L’image montre que la prière persévérante est analogue aux luttes pour la justice sociale (pétitions, manifestations non-violentes, appels répétés) ; la foi nous engage à agir et à prier.

- Campagnes de plaidoyer (ONG) — ONG qui, par un lobbying persistant, font changer une politique injuste. Comme la veuve, les acteurs de la justice usent de la persévérance. La parabole peut donc inspirer l’engagement chrétien public : prière + action pour la justice.

- Contexte pastoral personnel — la famille qui prie depuis des années pour la conversion d’un proche ou pour la guérison d’un enfant : la parabole encourage la fidélité envers Dieu même quand la réponse tarde.

(Mise en garde : éviter la mentalité « Dieu cèdera s’il est importuné » — Jésus ne dit pas que Dieu est comme le juge ; il dit qu’au contraire, si même un juge mauvais finit par agir sous la pression, à plus forte raison Dieu répondra, mais selon sa sagesse.)

6) Applications pratiques — comment vivre ce texte aujourd’hui

- Garder un rythme de prière persévérante — pas tant pour amasser des réponses que pour maintenir « communion » : prière quotidienne, listes de prière, chaînes de prière dans l’Église, veillées régulières quand une situation l’exige.

- Associer prière et action — la veuve ne reste pas passive : elle agit continuellement. La prière chrétienne s’accompagne souvent d’actions concrètes (recherche de justice, accompagnement des vulnérables, intercession active).

- Cultiver la patience eschatologique — accepter que Dieu répondra « à son temps » ; la prière persévérante protège du découragement et de l’apostasie (Luc 18.8).

- Intercéder pour les opprimés — faire de la prière un lieu où la communauté ecclésiale prend la cause des marginalisés (veuves, migrants, victimes d’injustice).

- Former à la prière persistante pour les assemblées — prédication régulière sur la persévérance, formations, « dossiers de prière » où l’Église revient régulièrement sur des requêtes difficiles.

7) Références et sources consultées (pour suivi / citations)

- Homélies de Jean Chrysostome sur Luc 18 (commentaire en ligne). Bible Hub

- Calvin, Commentaire sur Luc 18 (Calvin’s Commentaries / CCEL). Christian Classics Ethereal Library+1

- Augustin, homélies et commentaires (réflexion patristique sur Luc 18). Catena Bible & Commentaries

- Études et commentaires contemporains (Working Preacher, Ligonier, Concordia) pour applications et lectures pastorales. Working Preacher from Luther Seminary+1

Conclusion courte (prédication / point d’homélie)

« Jésus nous dit : demeurez fidèles à la prière. La persévérance chrétienne n’est pas une technique pour forcer Dieu ; c’est la forme concrète de la foi qui attend la justice de Dieu. Comme la veuve, n’ayez pas honte d’insister pour la justice ; comme l’Église des Pères et des Réformateurs, croyez-vous que Dieu entend et répondra — et que cette persévérance gardera vivante la foi jusqu’au retour du Christ. »

Comment comprendre « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18.8)

Luc 18.8 à la lumière de la théologie eschatologique et montrer que ce verset n’implique pas que la foi sera presque éteinte à la venue du Christ, mais plutôt une mise en garde contre l’apostasie. Nous allons appuyer cette lecture par d’autres passages bibliques, les Pères de l’Église, les Réformateurs, et des théologiens contemporains, et montrer que l’optimisme eschatologique est solide et cohérent avec le calvinisme.

1) Luc 18.8 et son sens

Le verset dit :

« Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

- Le verbe grec εὑρήσει (trouvera) est un questionnement rhétorique, non une affirmation que la foi sera rare.

- Jésus utilise ici une parabole qui incite à la persévérance, il met en garde contre l’inaction, la lassitude, et la diminution de la foi chez certains, mais pas contre la foi universelle ni la persistance du peuple des élus.

C’est donc une exhortation, pas une prophétie quantitative sur le peuple fidèle.

2) Autres passages bibliques qui montrent un peuple nombreux pour accueillir le Christ

- Matthieu 24.14

« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. »

- L’accent est mis sur l’expansion du Royaume et sur la fidélité continue des disciples jusqu’à la fin.

- Apocalypse 7.9

« Après cela, je regardai, et voici une grande multitude, que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue… »

- Une image claire du nombre considérable d’élus qui accueillent Christ à la fin.

- Ésaïe 60.1-22 et Ps 22.27-28

- Le peuple de Dieu est décrit comme croissant et rassemblé de toutes les nations, confirmant un eschaton lumineux.

Ces passages indiquent que la fin des temps ne sera pas caractérisée par l’extinction de la foi, mais par l’achèvement de l’œuvre missionnaire et la fidélité du peuple de Dieu.

3) Témoignages des Pères et Réformateurs

Pères de l’Église

- Cyrille d’Alexandrie : voit dans Luc 18.8 une exhortation à veiller, mais considère que l’Église est appelée à croître et à persévérer jusqu’à la parousie.

- Jean Chrysostome : insiste sur le fait que la question sur la foi n’est pas pessimiste ; elle encourage la vigilance, mais souligne que l’Église persiste et triomphe dans le monde (homélies sur la persévérance dans la prière).

Réformateurs

- Calvin : Luc 18.8 est un avertissement pour les disciples, non une prophétie de l’extinction de la foi. Calvin insiste sur la fidélité durable du peuple de Dieu.

- Abraham Kuyper : théologien post-calviniste et optimillénariste. Il voit dans l’histoire de l’Église une progression constante du Royaume par l’évangélisation et la sanctification des nations, confiant dans l’influence chrétienne avant le retour du Christ.

- John Owen : souligne que la prière persistante et la fidélité des saints sont les signes que le Royaume de Dieu avance même avant la parousie.

Théologiens contemporains

- R. C. Sproul et Wayne Grudem : insistent sur la durabilité du peuple de Dieu et sur le fait que la foi, bien que parfois menacée, est préservée par la souveraineté divine.

- Geerhardus Vos (théologie biblique calviniste) : voit la progression historique de l’évangile comme une œuvre assurée par Dieu, reflétant un eschatologie optimiste.

4) Optimisme eschatologique dans le calvinisme

- Postmillénarisme / Amillénarisme optimiste

- Postmillénaristes : voient l’histoire de l’Église comme une avancée progressive du Royaume de Dieu dans le monde.

- Amillénaristes optimistes : reconnaissent des difficultés et apostasie locales, mais voient un peuple nombreux et fidèle jusqu’à la parousie.

- Critique des prémillénaristes pessimistes

- Darby et Scofield (dispensationalistes) présentent souvent un futur pessimiste, avec une Église réduite et persécutée, qualifié de « pessimillénarisme ».

- Leur lecture de Luc 18.8 est interprétée comme une prophétie de rareté de la foi, alors que le texte original est une mise en garde et non une prédiction de quantité.

- Calvinisme et optimisme

- Abraham Kuyper et d’autres calvinistes défendent un eschatologie optimiste : la prière et l’œuvre missionnaire chrétienne ne sont jamais vaines, et la fidélité des élus est garantie.

- Le calvinisme enseigne que la souveraineté de Dieu assure la persévérance des saints et la croissance du Royaume avant le retour du Christ.

5) Synthèse

- Luc 18.8 n’annonce pas une disparition générale de la foi ; c’est une mise en garde pour encourager la persévérance.

- La Bible décrit un peuple nombreux pour accueillir le Christ, soutenu par la mission et la fidélité des saints.

- Les Pères, Réformateurs et théologiens post-calvinistes défendent cette lecture optimiste.

- Les prémillénaristes pessimistes tendent à surestimer la menace de l’apostasie mondiale.

- Le calvinisme, et en particulier le postmillénarisme optimiste à la Kuyper, voit la progression de l’Église et du Royaume avant la parousie comme sûre et inéluctable.

Conclusion pratique : nous devons veiller et persévérer en prière, sans céder à l’anxiété ou au pessimisme, car Dieu accomplit son plan et suscite un peuple fidèle, nombreux et actif jusqu’au retour du Christ.

Exégèse détaillée de 2 Timothée 3.16

Le verset 2 Timothée 3.16 est en effet le pivot de la doctrine réformée de l’inspiration et de l’inerrance de l’Écriture.

Voici une exégèse détaillée du texte grec, suivie d’un exposé doctrinal et d’un panorama théologique allant de Luther et Calvin à Henri Blocher et d’autres penseurs réformés.

I. Exégèse de 2 Timothée 3.16

Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος

pāsa graphē theopneustos kai ōphelimos

« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile… »

Analyse grammaticale et sémantique

- Πᾶσα γραφὴ (pāsa graphē)

Litt. : « toute Écriture ».

Le mot graphē (γραφή) désigne couramment dans le NT l’Écriture sainte, la révélation écrite de Dieu (cf. Marc 12.10 ; Jean 10.35 ; 2 Pierre 1.20).

Le qualificatif πᾶσα signifie ici chaque partie de l’Écriture ou l’ensemble des Écritures.

La phrase ne distingue pas entre degrés d’inspiration : l’ensemble de la Bible est également inspiré. - θεόπνευστος (theopneustos)

Composé de theos (Dieu) et pneō (souffler).

Littéralement : « soufflée par Dieu ».

C’est un hapax legomenon, utilisé ici seulement dans le NT.

Il ne signifie pas simplement que l’Écriture inspire le lecteur, mais qu’elle a été insufflée par Dieu — elle procède de son souffle créateur.

Le terme exprime l’origine divine, non la simple influence morale : Dieu est l’auteur premier, les écrivains sacrés les instruments humains. - καὶ ὠφέλιμος (kai ōphelimos)

« et utile ». L’Écriture, parce qu’elle vient de Dieu, est efficace : elle enseigne, redresse, corrige, forme.

La dimension pratique de la Parole découle de sa nature divine.

Portée doctrinale immédiate

Le verset affirme :

- l’origine divine de toute l’Écriture ;

- sa suffisance pour former l’homme de Dieu (v. 17) ;

- sa finalité pratique : enseigner, corriger, instruire dans la justice.

L’enchaînement entre théopneustie (inspiration divine) et utilité (autorité normative) établit la doctrine de l’inerrance :

Ce que Dieu souffle ne peut contenir d’erreur, car Dieu ne se contredit ni ne ment (Tite 1.2).

II. La doctrine réformée de l’inspiration et de l’inerrance

Luther : la Parole comme Parole vivante de Dieu

Luther confesse que l’Écriture est la “parole de Dieu écrite” (Verbum Dei scriptum).

Il écrit :

« L’Écriture sainte ne peut ni faillir ni errer ; c’est la bouche même de Dieu. »

(WA 7, 97, 10 ; cf. De servo arbitrio, 1525)

Cependant, Luther reconnaît une hiérarchie christologique : tout se rapporte au Christ (Jean 5.39). Il ne réduit pas l’inerrance à un formalisme, mais à la vérité du témoignage rendu à Jésus-Christ.

La Parole est inerrante parce qu’elle est l’organe du Christ Seigneur.

Calvin : la Parole inspirée comme fondement de la foi

Dans l’Institution de la religion chrétienne, Calvin affirme :

« Nous tenons cette certitude, que les Écritures ont procédé de Dieu, du témoignage intérieur du Saint-Esprit. » (Inst. I, 7, 4)

Il commente 2 Timothée 3.16 :

« L’origine divine de l’Écriture lui confère autorité suprême. C’est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche des prophètes et apôtres. »

(Commentaire sur 2 Timothée 3.16)

Pour Calvin, l’inspiration est plénière : Dieu a dirigé les auteurs sans abolir leur personnalité.

L’inerrance découle de cette origine : Dieu n’inspire pas l’erreur.

Mais la conviction de cette vérité repose sur le témoignage intérieur du Saint-Esprit, non sur l’argument humain.

Tradition réformée postérieure

Les confessions de foi réformées reprennent cette doctrine :

- Confession helvétique postérieure (1566) : « Nous croyons et confessons que la Sainte Écriture est la vraie Parole de Dieu… et qu’elle est la règle de toute vérité. »

- Confession de foi de Westminster (1646) : « L’Écriture, étant toute inspirée de Dieu, est infaillible dans sa doctrine et son autorité. » (I.4–I.8)

L’inerrance n’est donc pas un ajout moderne, mais une conséquence logique de la théopneustie confessée dès les Réformateurs.

III. Henri Blocher et la théologie contemporaine réformée

Le théologien français Henri Blocher a souvent défendu cette compréhension classique de 2 Timothée 3.16, tout en la nuançant d’une herméneutique lucide.

Dans Révélation des origines (1988) et La doctrine de l’Écriture (cours à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine), il écrit :

« Dire que l’Écriture est théopneuste, c’est affirmer que Dieu en est l’auteur principal ; dès lors, sa vérité participe de la vérité de Dieu lui-même. »

Et encore :

« L’inerrance n’est pas une théorie rationaliste ; c’est une confession de foi dans la fidélité du Dieu qui parle. Si Dieu s’est révélé dans le langage humain, il a su se faire comprendre sans se contredire. »

Blocher distingue :

- inspiration plénière (Dieu parle par toute l’Écriture)

- inerrance fonctionnelle (elle est vraie dans tout ce qu’elle affirme, selon l’intention de l’auteur et le genre littéraire).

Il s’oppose ainsi à une lecture fondamentaliste (qui ignorerait la diversité des formes littéraires), tout en affirmant l’infaillibilité de la Parole divine.

IV. Synthèse théologique

| Aspect | Exégèse | Doctrine |

|---|---|---|

| Origine | θεόπνευστος : « soufflée par Dieu » | Dieu est l’auteur premier de l’Écriture |

| Étendue | Πᾶσα γραφὴ : « toute l’Écriture » | Inspiration plénière (tous les livres, toutes les parties) |

| Conséquence | ὠφέλιμος : « utile » | Autorité normative et suffisante |

| Résultat | ἄρτιος, ἐξηρτισμένος (v. 17) | L’homme de Dieu est pleinement équipé |

Ainsi, l’inerrance n’est pas une position défensive, mais une conséquence nécessaire de la doctrine biblique de Dieu :

Dieu est vérité (Jean 14.6 ; Tite 1.2) ;

la Parole de Dieu est donc vraie, fiable, sans erreur en tout ce qu’elle enseigne pour la foi et la vie.

A propos de l’inerrance de la Bible

Benjamin B. Warfield

Voici quelques citations fiables et leurs contextes :

- « The Bible is the Word of God in such a way that when the Bible speaks, God speaks. »

— Ceci exprime clairement l’idée d’inspiration verbale et de l’autorité divine totale de la Bible. senquotes.com - Warfield critique la notion selon laquelle on pourrait avoir une Bible inspirée mais erronée historiquement ou scientifiquement dans ses parties. Par exemple, dans The Inspiration and Authority of the Bible, il écrit : « In the view of the Scriptures, the completely supernatural character of revelation is in no way lessened by the circumstance that it has been given through the instrumentality of men. They affirm, indeed, with the greatest possible emphasis that the Divine word delivered through men is the pure word of God, diluted with no human admixture whatever. » From the Study

- Sur les autographes (les manuscrits originaux) : « Thus, we have heard a vast deal … of ‘the first manuscripts of the Bible, which no living man has ever seen,’ or ‘… original autographs which have vanished …’ … If it is the case that we do not possess the autographs, then we have no way of knowing what was actually in the autograph … » Gentle Reformation Et encore : « If our controversial brethren could only disabuse their minds of the phantom of an autographic codex … they might possibly see with l’Église que le texte véritable des Écritures, qui est ‘par la sollicitude singulière et la providence de Dieu’ encore préservé pour nous … » Gentle Reformation

Ces passages montrent que Warfield affirmait une inspiration plénière, verbale, et inerrante des Écritures originales, ainsi que leur autorité et leur préservation divine comme “texte véritable”.

Pierre Courthial

Quelques extraits qui montrent clairement sa position proche de l’inerrance ou de la vérité absolue de la Parole de Dieu :

- « Le Texte sacré est vraiment la Parole écrite de Dieu (p. 10) », ou encore que « la Bible… est le Texte sacré d’origine divine ayant pleine et souveraine autorité (p. 11) ». larevuereformee.net

— Cela affirme la nature divine de la Bible, son autorité pleine et souveraine. - Dans Inspiration et autorité de la Bible : « Vous aurez remarqué que c’est dans l’Écriture sainte que nous trouvons les témoignages rendus à son inspiration et à son autorité… » Promesses « La Parole de Dieu ne peut pas, ne doit pas devenir un arrière-plan … L’assurance de l’Église ne peut et ne doit pas être dans l’Église, mais dans le Seigneur, dans la Parole du Seigneur. » Promesses

- Aussi : « Avec l’Écriture nous avons à faire avec la Révélation même de Dieu … avec leur pleine et infaillible autorité. » Promesses — Ce “pleine et infaillible autorité” rapproche fortement la position d’une inerrance (au moins dans ce qu’elle affirme : vérité, autorité, sans faillir).

Auguste Lecerf

Voici un résumé synthétique du texte d’Auguste Lecerf, “Le principe formel de la foi réformée”, suivi de la mise en lumière du fil conducteur qui structure tout l’argument.

Résumé du contenu (par sections principales)

1. Le rôle surnaturel de l’Église

Lecerf affirme que l’Église est la mère des fidèles : elle engendre les croyants à la foi en leur transmettant la Parole de Dieu. Elle n’est pas la source de l’autorité biblique, mais le moyen par lequel les fidèles reçoivent la connaissance du canon.

Ainsi, l’Église est sous l’autorité de l’Écriture, non au-dessus d’elle. Même l’Église représentative (synodes, conciles) n’a d’autorité que dans la mesure où elle reste soumise à la Parole de Dieu.

2. Opposition au néo-protestantisme et à Rome

Lecerf dénonce deux erreurs symétriques :

- Le néo-protestantisme moderne sépare l’Esprit de la lettre et rejette l’inspiration plénière.

- Le catholicisme romain prétend que l’Église a “créé” le canon, faisant dépendre la Parole de Dieu de son autorité institutionnelle.

Face à ces deux dérives, la Réforme confesse que l’Écriture est la Parole de Dieu en elle-même, non par l’autorité d’une Église ni par le sentiment religieux individuel.

3. La question de la critique biblique

Lecerf reconnaît la valeur du travail scientifique, mais dénonce l’idéologie naturaliste du XIXe siècle qui exclut par principe le surnaturel (miracle, prophétie, inspiration).

Il distingue la critique scientifique légitime (étude des textes) de la critique idéologique fondée sur des présupposés rationalistes.

Les “faits établis” de la science biblique ne sont souvent que des hypothèses dépendant d’un cadre philosophique humaniste (Kant, Hegel, Comte).

4. La certitude de la foi et la vérité des faits

Pour le calvinisme, la foi repose sur des faits historiques réels (incarnation, mort, résurrection de Christ), mais connus par la foi et non par la démonstration rationnelle.

Dieu seul peut donner la certitude intérieure de ces faits par le témoignage du Saint-Esprit.

Ainsi, la critique historique ne peut ni prouver ni infirmer la vérité de la foi chrétienne.

5. L’inspiration : de la conception mécanique à la conception organique

Lecerf retrace l’évolution de la doctrine :

- Les théologiens du XVIIe siècle parlaient d’inspiration mécanique : Dieu dictant mot à mot.

- Les réformés du XIXe siècle (Kuyper, Bavinck) ont développé la conception organique : Dieu agit à travers la personnalité, la culture et le style de chaque auteur sacré.

Dieu est l’auteur premier de la Parole, l’homme l’auteur second ; leur coopération est réelle sans compromettre l’inerrance de l’Écriture dans son but divin.

6. La conservation et l’intégrité du texte

Dieu a préservé la substance du texte par sa providence, sans garantir la perfection de chaque manuscrit.

La critique textuelle peut donc être pratiquée librement, tant qu’elle ne nie pas le caractère inspiré de l’Écriture.

7. Les “diversités” et les “erreurs apparentes”

Les divergences entre récits (ex. : Évangiles) ne sont pas des contradictions, mais des différences voulues par Dieu selon la personnalité et la finalité des auteurs.

Ces “diversités” montrent que la Bible n’est pas un manuel d’histoire moderne, mais un témoignage inspiré qui vise à rendre Christ présent à la foi.

8. L’adaptation littéraire et historique de l’inspiration

Lecerf montre que l’inspiration n’exclut pas la variété des genres littéraires (histoire, poésie, midrash).

Dieu s’est accommodé des procédés culturels de chaque époque pour révéler la vérité spirituelle.

9. L’attitude du chrétien face aux difficultés bibliques

Le croyant doit accepter loyalement les faits, pratiquer une critique honnête, et reconnaître qu’il y a dans l’Écriture des mystères insolubles.

Mais cela n’infirme pas la foi : Dieu a voulu qu’il y ait assez de lumière pour croire et assez d’obscurité pour éprouver les cœurs (Pascal).

10. Conclusion : le principe formel de la foi réformée

Le principe formel du protestantisme réformé — c’est-à-dire son fondement d’autorité — est que l’Écriture seule (Sola Scriptura) est la Parole de Dieu, inspirée dans toutes ses parties, suffisante pour la foi et la vie.

Ce principe n’est pas détruit par la critique, car il repose sur la foi et le témoignage intérieur de l’Esprit, non sur la démonstration rationnelle.

Fil conducteur et lien interne de l’argumentation

| Étape | Thème | Lien logique |

|---|---|---|

| 1. | L’Église transmet la Parole | La foi vient par l’Église, mais l’Écriture reste souveraine. |

| 2. | Rejet des erreurs catholiques et modernistes | Deux excès à éviter : autorité ecclésiastique ou subjectivisme individuel. |

| 3. | Analyse de la critique biblique | Le problème vient non de la science, mais de l’idéologie rationaliste. |

| 4. | La foi et la certitude | La foi repose sur le témoignage de l’Esprit, non sur la preuve historique. |

| 5. | Nature de l’inspiration | Dieu agit par les auteurs humains sans détruire leur liberté : conception organique. |

| 6. | Conservation du texte | La Providence assure la fidélité doctrinale malgré les variantes manuscrites. |

| 7. | Diversités dans les récits | Les différences bibliques sont voulues de Dieu et ne détruisent pas l’unité. |

| 8. | Inspiration et formes littéraires | L’inspiration s’adapte aux genres et conventions humaines. |

| 9. | Attitude devant les difficultés | La foi accepte les mystères et reconnaît l’œuvre de Dieu dans la faiblesse humaine. |

| 10. | Principe final | L’Écriture est l’autorité formelle suprême : elle est la Parole de Dieu, reçue par la foi. |

Synthèse finale

Le texte de Lecerf est une grande défense de la doctrine réformée de l’Écriture face à deux adversaires :

- le rationalisme critique, qui vide la Bible de son caractère divin ;

- et le catholicisme romain, qui subordonne la Bible à l’autorité de l’Église.

Lecerf affirme avec Calvin que l’Écriture est la Parole de Dieu, que le Saint-Esprit en atteste l’origine et qu’elle seule est la règle infaillible de la foi.

L’Église en est la servante, la science en est la collaboratrice, mais Dieu seul en est l’auteur et le garant.

Les Pères de l’Eglise et l’inspiration de la Bible

La conviction de l’origine divine de l’Écriture ne vient pas de la Réforme, mais remonte aux Pères apostoliques et aux Pères de l’Église, qui affirmaient déjà que la Bible est “la Parole de Dieu”, inspirée par l’Esprit Saint.

Voici une sélection de citations patristiques, classées chronologiquement et accompagnées d’un bref commentaire théologique.

1. Clément de Rome († vers 97)

« Regardons attentivement les Écritures, qui sont les vraies paroles du Saint-Esprit. »

— 1 Clément 45.2

Déjà à la fin du Ier siècle, Clément — contemporain des apôtres — identifie directement les Écritures avec les paroles du Saint-Esprit. Il n’y a pas de distinction entre “inspiré” et “divin” : pour lui, lire l’Écriture, c’est entendre Dieu.

2. Justin Martyr († vers 165)

« Nous avons appris des prophètes et de Jésus-Christ lui-même que les Écritures ne sont pas des œuvres humaines, mais qu’elles ont été écrites par l’inspiration divine. »

— Dialogue avec Tryphon, ch. 7

Justin souligne que les prophètes n’étaient pas des “auteurs” ordinaires : ils furent inspirés (en grec theopneustoi).

C’est une formulation très proche de 2 Timothée 3.16 — preuve que le concept d’inspiration plénière était déjà enraciné dans la théologie du IIe siècle.

3. Irénée de Lyon († vers 202)

« Les Écritures sont parfaites, puisque ce sont les paroles de Dieu et de son Esprit. »

— Contre les Hérésies, II.28.2

Irénée lie la perfection des Écritures à leur origine divine : elles sont parfaites non pas dans le style ou les détails, mais parce qu’elles viennent du Dieu parfait.

Cela fonde une conception infaillible et normative de la Bible, contre les gnostiques qui en rejetaient des parties.

4. Origène († vers 254)

« Les Écritures ont été écrites sous l’inspiration du Saint-Esprit et contiennent des trésors infinis. »

— Homélies sur Lévitique, I.1

« Les Évangiles ont été écrits par l’Esprit Saint, et aucun mot n’y est sans signification. »

— Homélies sur Luc, I.1

Même si Origène développe une interprétation spirituelle complexe, il reste profondément attaché à la conviction que Dieu parle dans chaque mot du texte biblique.

Il fonde ainsi une exégèse spirituelle sur une inspiration littérale préalable.

5. Athanase d’Alexandrie († 373)

« Les saintes Écritures, inspirées par Dieu, sont suffisantes pour l’annonce de la vérité. »

— Contre les païens, I.3

Athanase affirme ici la suffisance et la théopneustie de la Bible : c’est à la fois une défense de l’inspiration et une anticipation du Sola Scriptura.

Il ajoute ailleurs :

« Ce sont des fleuves qui apportent la vie éternelle, car ce sont les paroles mêmes de Dieu. »

6. Basile de Césarée († 379)

« Nous devons croire que toute Écriture est inspirée par Dieu, et utile, selon la parole de l’Apôtre. »

— Sur le Saint-Esprit, ch. 21

« Il n’est pas permis de rejeter un seul mot des Écritures, car l’Esprit Saint les a toutes prononcées. »

— Homélie sur la foi, 1

Basile cite explicitement 2 Timothée 3.16, soulignant l’universalité de l’inspiration : “toute Écriture”, et non seulement les passages doctrinaux.

7. Jean Chrysostome († 407)

« Ce ne sont pas des hommes qui parlent dans les Évangiles, mais le Saint-Esprit même de Dieu. »

— Homélie sur Matthieu, 1

« Quand tu entends lire les Écritures, ne pense pas que ce soit un homme qui te parle : c’est Dieu qui t’adresse la parole. »

— Homélies sur Jean, 2

Chrysostome insiste sur la dimension orale de l’inspiration : lire l’Écriture dans l’assemblée, c’est entendre Dieu parler au présent.

8. Jérôme († 420)

« Je crois fermement que l’Évangile et les Écritures sont les paroles de Dieu ; il ne peut y avoir en elles ni erreur ni contradiction. »

— Lettre à Damasus, 15.1

« Ce que nous lisons dans l’Écriture, le Saint-Esprit l’a dicté. »

— Préface aux Évangiles

Jérôme formule ici ce qui deviendra la formule classique de l’inerrance dans le catholicisme médiéval : “dictées par le Saint-Esprit”.

Il n’entend pas par là une dictée mécanique, mais une autorité absolue et divine du texte.

9. Augustin d’Hippone († 430)

« J’ai appris à accorder à ces livres une telle vénération et un tel respect, que je crois fermement qu’aucun de leurs auteurs n’a commis d’erreur en écrivant. »

— Lettre à Jérôme, 82.3

« Les Écritures, qui sont parvenues jusqu’à nous de la main des prophètes et des apôtres, ont été écrites par l’Esprit de Dieu lui-même. »

— De la Doctrine chrétienne, II.8.12

Augustin établit la doctrine la plus nette de l’inerrance biblique avant la Réforme.

Pour lui, toute erreur apparente vient soit d’un copiste, soit d’une mauvaise interprétation, mais jamais du texte inspiré lui-même.

10. Grégoire le Grand († 604)

« Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme l’argent éprouvé par le feu. »

— Morales sur Job, Préface, 1

« C’est l’Esprit Saint qui a écrit les Écritures : quand nous les lisons, c’est Dieu que nous écoutons. »

— Homélies sur Ézéchiel, I.7

Grégoire clôt l’ère patristique en réaffirmant que l’Esprit Saint est l’auteur réel du texte biblique, garantissant sa pureté et son autorité.

Synthèse doctrinale patristique

| Thème | Témoins patristiques | Formulation centrale |

|---|---|---|

| Origine divine | Clément, Justin, Irénée, Athanase | Les Écritures viennent de Dieu et non des hommes. |

| Inspiration du Saint-Esprit | Origène, Basile, Chrysostome, Jérôme | Le Saint-Esprit parle à travers les auteurs. |

| Inerrance et perfection | Irénée, Jérôme, Augustin | La Parole de Dieu ne peut contenir d’erreur. |

| Suffisance et autorité | Athanase, Augustin, Grégoire | Les Écritures sont suffisantes pour la foi et la vérité. |

Thomas d’Aquin et l’inspiration de la Bible

Thomas d’Aquin (1225-1274), bien que postérieur aux Pères, exprime de manière systématique la doctrine médiévale de l’inspiration, qui demeure en continuité directe avec les Pères et sera ensuite reçue, clarifiée ou critiquée par les Réformateurs.

Voici les principales citations de Thomas d’Aquin sur l’origine divine et l’inerrance des Écritures, avec leur contexte et une brève explication théologique.

1. Dieu est l’auteur des Écritures

« Auctor Sacrae Scripturae est Deus. »

— Somme Théologique, I, q.1, a.10, ad 1

« L’auteur de la Sainte Écriture est Dieu. »

Thomas pose ici le principe fondamental : les Écritures ont Dieu pour auteur véritable.

Les hommes (prophètes, apôtres) ne sont pas de simples instruments passifs, mais ils écrivent sous le mouvement de l’Esprit Saint, de sorte que Dieu parle par eux.

C’est une reprise directe de 2 Timothée 3.16 (theopneustos = “inspirée de Dieu”).

2. Les auteurs humains sont des instruments du Saint-Esprit

« L’Esprit Saint a parlé par les auteurs sacrés comme un joueur de harpe par son instrument. »

— Commentaire sur les Psaumes, prologue

Image classique chez Thomas : le Saint-Esprit “joue” de l’instrument humain sans détruire sa nature.

C’est la conception instrumentale de l’inspiration :

Dieu est cause première, l’homme cause seconde, pleinement actif mais totalement subordonné à la première.

→ Cette idée sera reprise presque mot pour mot par Calvin (Institutions, I.vii.4).

3. L’Écriture est infaillible car Dieu ne peut mentir

« Quia Spiritus Sanctus est auctor Sacrae Scripturae, impossibile est quod in ea sit aliquid falsum. »

— Somme Théologique, I, q.1, a.10, resp.

« Puisque le Saint-Esprit est l’auteur de la Sainte Écriture, il est impossible qu’il s’y trouve quelque chose de faux. »

C’est une formulation explicite de l’inerrance biblique.

Thomas raisonne par la perfection de l’auteur divin : Dieu ne peut ni se tromper ni tromper, donc tout ce qu’il inspire est vrai.

4. Toute l’Écriture est utile, inspirée et normative

« Sacra Scriptura est quasi quaedam scientia divina, quae hominibus traditur per revelationem. »

— Somme Théologique, I, q.1, a.2

« La Sainte Écriture est une science divine, transmise aux hommes par révélation. »

L’Écriture est donc une révélation doctrinale complète, orientée vers le salut.

Elle possède une unité de vérité (Dieu en est l’auteur) et une diversité de formes humaines (prophètes, sages, apôtres).

5. Les Évangélistes ont écrit sous l’inspiration du Saint-Esprit

« Les Évangélistes ont écrit sous l’inspiration du Saint-Esprit, de sorte que ce qu’un omet, un autre le rapporte. »

— Commentaire sur Matthieu, chap. 1, leçon 1

Thomas explique les différences entre les Évangiles non comme des contradictions, mais comme une complémentarité voulue par l’Esprit.

Chaque auteur humain reçoit une part du dessein divin, mais l’Esprit Saint unifie l’ensemble.

6. L’Écriture interprète l’Écriture, non la raison autonome

« In auctoritatibus Sacrae Scripturae, ratio humana non est judicium, sed instrumentum. »

— Commentaire sur les Sentences, I, dist. 1, q. 1, a. 2

👉 « Dans les autorités de la Sainte Écriture, la raison humaine n’est pas juge, mais instrument. »

La raison sert à comprendre la Parole, mais n’en juge pas la vérité :

elle est servante (ancilla), non souveraine.

Thomas prépare ainsi le principe réformé selon lequel l’Écriture s’interprète par elle-même et non par la philosophie.

7. La révélation scripturaire est suffisante pour la foi

« Ad fidem christianam instruendam sufficit doctrina Scripturae Sacrae. »

— Somme Théologique, II-II, q.5, a.3

« Pour instruire la foi chrétienne, la doctrine de la Sainte Écriture suffit. »

Thomas affirme ici la suffisance matérielle de l’Écriture : elle contient tout ce qui est nécessaire pour la foi.

(La Réforme reprendra cette idée, en rejetant les traditions humaines comme norme de foi.)

Synthèse doctrinale chez Thomas

| Thème | Formulation thomasienne | Implication doctrinale |

|---|---|---|

| Auteur divin | Auctor Sacrae Scripturae est Deus | L’origine divine de la Bible est absolue. |

| Inspiration instrumentale | L’Esprit Saint agit à travers les auteurs humains | Coopération organique, non dictée mécanique. |

| Inerrance | Impossibile est quod in ea sit aliquid falsum | La Bible est sans erreur, car Dieu ne peut mentir. |

| Suffisance | Ad fidem instruendam sufficit Scriptura | L’Écriture contient tout ce qui est nécessaire à la foi. |

| Rôle de la raison | Ratio non est judicium, sed instrumentum | La raison sert à comprendre, non à juger la Parole. |

En résumé

Pour Thomas d’Aquin :

- Dieu est l’auteur premier de la Bible.

- Les écrivains sacrés sont inspirés et dirigés par l’Esprit.

- Par conséquent, l’Écriture est vraie, infaillible et suffisante.

- La raison humaine et la tradition ecclésiale servent la Parole, mais ne la fondent pas.

Autrement dit, Thomas anticipe déjà les grands principes que la Réforme reprendra :

l’autorité souveraine de l’Écriture (Sola Scriptura), sa vérité absolue, et sa suffisance pour la foi et le salut.

Textes liturgiques pour le culte

Prière d’ouverture

Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi avec foi et humilité. Que Ta Parole nous éclaire aujourd’hui, qu’elle dirige nos pensées et nos actions, et qu’elle nous fortifie dans la persévérance de la prière et l’espérance du salut. Ouvre nos cœurs pour que nous comprenions Ta vérité et que nous soyons encouragés à marcher dans Ta lumière. Amen.

Lecture de la Loi

« Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée, et votre prochain comme vous-même. » (Luc 10.27)

Confession du péché

Seigneur, nous avons souvent douté de Ton plan et de Ta Parole. Nous avons prié avec impatience, douté dans l’épreuve, et laissé la peur dominer notre espérance. Pardonne-nous pour nos manquements et renouvelle en nous la confiance en Ton dessein.

Assurance du pardon

« Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1.9)

Illumination

« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » (2 Timothée 3.16-17)

Prière d’intercession

Seigneur, fortifie notre foi et notre persévérance dans la prière. Aide-nous à nous appuyer sur la certitude de Ta Parole, à vivre dans l’espérance du retour du Christ et à être un peuple lumineux dans le monde. Donne aux pasteurs, enseignants et croyants la sagesse et l’humilité pour instruire dans la vérité. Amen.

Laisser un commentaire