En ce jour finissant les fureurs des combats,

Où l’automne à pas lents descend sur la colline,

La brume porte encor l’écho de l’aube fine

Où tant d’humbles soldats s’en allèrent là-bas.

Leur pas s’en fut, pareils aux feuilles d’autres mats,

Sous le froid, sous la neige, en marche clandestine ;

Et maints tombèrent là, sans haine assassine,

Pour que nos fils demain soient gardés du trépas.

Et, quand j’entends vibrer la colombe en mémoire

Et vois, près des tombeaux, croître un coquelicot,

Je songe aux cœurs loyaux perdus dans le vallon.

Que Dieu, juste et très doux, inscrive en sa victoire

La paix qu’ils espéraient, plus forte qu’un sanglot,

Et garde nos nations en fraternelle union.

Vincent Bru, 11 novembre 20251

Description

Le poème se présente comme une méditation lyrique sur la mémoire du 11 novembre. Il adopte la forme d’un sonnet de tonalité marotique, simple, claire et noble, pour honorer les soldats morts durant la Grande Guerre. Le texte mêle trois niveaux :

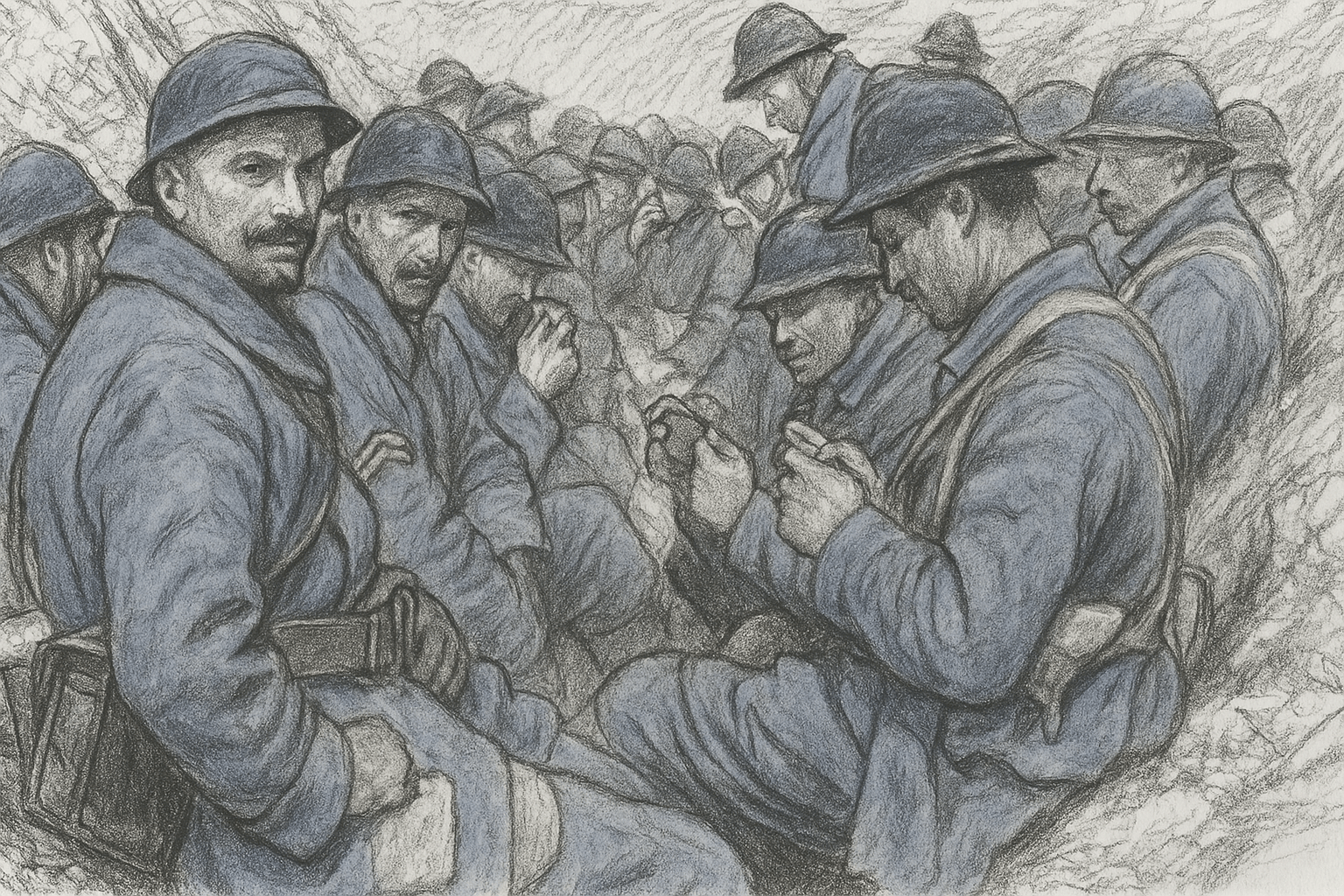

- Le souvenir historique (départ des soldats, froid, tranchées, coquelicots).

- Les résonances littéraires (Apollinaire, Hugo, Aragon, Rimbaud).

- Une espérance spirituelle universelle avec un accent réformé discret : Dieu comme source de paix, non pour séparer, mais pour offrir un horizon d’espérance et de consolation.

C’est un poème de recueillement et de fraternité. Il n’exalte pas la guerre : il contemple l’humilité des hommes, leur sacrifice, et la nécessité de la paix.

Clés de lecture

- « En ce jour finissant les fureurs des combats, »

Le poème s’ouvre sur la date : le 11 novembre, fin officielle des combats. Le vers donne immédiatement le cadre : un moment où se referme la violence. “Fureurs” rappelle l’horreur de la guerre ; le ton est solennel et sobre. - « Où l’automne à pas lents descend sur la colline, »

Image mélancolique, dans la tradition d’Apollinaire : l’automne symbolise le temps qui passe et la fragilité humaine. La scène est contemplative, presque picturale. - « La brume porte encor l’écho de l’aube fine »

La brume garde la mémoire du départ des soldats : la nature elle-même est témoin. L’“aube fine” évoque leur jeunesse, leur innocence, et la douceur d’un moment qui précède une tragédie. - « Où tant d’humbles soldats s’en allèrent là-bas. »

Hommage direct aux poilus. “Humbles” souligne qu’ils n’étaient ni héroïsés ni triomphants : seulement des hommes ordinaires envoyés au front. “Là-bas” laisse entendre le front sans le nommer — procédés d’Apollinaire et d’Aragon. - « Leur pas s’en fut, pareils aux feuilles d’autres mats, »

Comparaison marotique : les soldats sont assimilés à des feuilles qui tombent. Résonance littéraire avec Hugo et Rimbaud (le soldat comme feuille emportée). Image douce mais tragique. - « Sous le froid, sous la neige, en marche clandestine ; »

Évocation réaliste des conditions du front : froid, neige, marches nocturnes. L’adjectif “clandestine” rappelle que beaucoup d’opérations se faisaient dans le secret, la peur et l’incertitude. - « Et maints tombèrent là, sans haine assassine, »

Vers essentiel : distinction entre combattre et haïr. Le soldat n’agit pas par vengeance mais par nécessité. Accent réformé discret : la guerre n’est pas présentée comme meurtre volontaire (allusion morale à la différence entre tuer et assassiner). - « Pour que nos fils demain soient gardés du trépas. »

Leur sacrifice est tourné vers l’avenir, vers une génération préservée de la mort violente. Écho universel : tous les peuples peuvent s’y reconnaître. Le mot “trépas” renforce la solennité du registre. - « Et, quand j’entends vibrer la colombe en mémoire »

La colombe est symbole de paix, très utilisée dans les poèmes d’enfants et dans les commémorations. L’expression “vibrer la colombe” suggère une paix vivante, presque spirituelle, mais de manière non confessionnelle. - « Et vois, près des tombeaux, croître un coquelicot, »

Le coquelicot, symbole du souvenir dans le Commonwealth et désormais en France, représente la vie qui surgit de la terre marquée par la guerre. Le verbe “croître” accentue cette renaissance fragile. - « Je songe aux cœurs loyaux perdus dans le vallon. »

Référence nuancée au “Dormeur du Val” de Rimbaud, mais transformée : les soldats ne sont pas seulement victimes, ce sont des “cœurs loyaux”, fidèles, courageux. Le “vallon” suggère un paysage calme, contrastant avec le fracas passé. - « Que Dieu, juste et très doux, inscrive en sa victoire »

Invocation finale dans la tradition réformée : Dieu est à la fois juste (il juge le mal) et doux (il console). Sa victoire n’est pas militaire, mais spirituelle : la paix. - « La paix qu’ils espéraient, plus forte qu’un sanglot, »

La paix est présentée comme plus puissante que la douleur et le deuil. Vers universel, accessible même à un public non croyant. - « Et garde nos nations en fraternelle union. »

Conclusion ouverte : ce n’est pas la glorification d’une nation, mais un appel à l’unité entre anciennes nations ennemies. Fidèle à l’esprit européen du 11 novembre et à la vision réformée de la société pacifiée. L’amour de son pays n’implique pas la haine de celui des autres…

- Assistance IA (ChatGPT) utilisée pour la rédaction. ↩︎

Laisser un commentaire