Vincent Bru

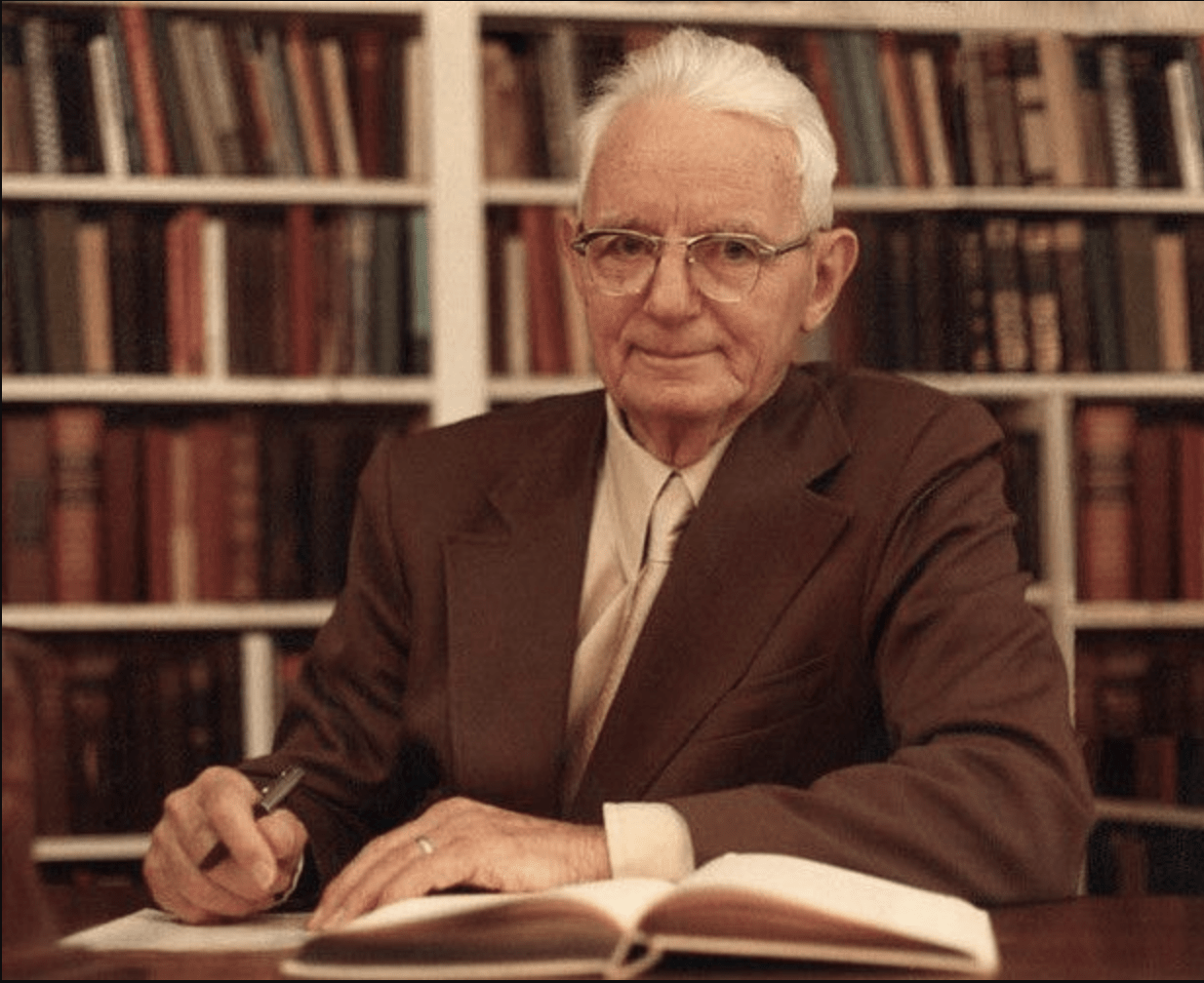

Le père de l’apologétique présuppositionnelle est généralement reconnu comme étant Cornelius Van Til (1895–1987) , théologien et philosophe néerlandais-américain, professeur à Westminster Theological Seminary (Philadelphie). Son œuvre a profondément marqué la théologie réformée du XXe siècle, tant sur le plan de la méthode apologétique que sur la compréhension de la connaissance, de la révélation et de la souveraineté de Dieu.

Voici un développement détaillé de son apport à la théologie réformée :

1. Une apologétique enracinée dans la souveraineté absolue de Dieu

Van Til part du postulat que Dieu est le fondement de toute connaissance, de toute logique et de toute réalité. Rien ne peut être compris correctement en dehors de Lui. Cette affirmation découle directement des doctrines réformées de la création, de la providence et de la souveraineté divine.

Il refuse donc l’idée que l’être humain puisse juger Dieu ou sa Parole à partir d’un point de vue « neutre » ou autonome. Selon lui, la neutralité intellectuelle n’existe pas : tout raisonnement part d’un présupposé fondamental — soit Dieu, soit l’homme.

Ainsi, Van Til affirme :

« Il n’y a pas de faits bruts ; tous les faits sont interprétés à la lumière d’un cadre présuppositionnel. »

Cela rejoint le principe réformé de la sola Scriptura : la Parole de Dieu est la norme ultime non seulement pour la foi et la morale, mais aussi pour la pensée et la connaissance.

2. La chute et la connaissance : un cadre anthropologique réformé

Dans la lignée de Calvin, Van Til insiste sur le fait que le péché n’a pas seulement corrompu la volonté, mais aussi l’intelligence humaine. L’homme naturel « retient la vérité captive dans l’injustice » (Romains 1.18).

Dès lors, il est impossible de raisonner correctement sur Dieu sans la grâce régénératrice de l’Esprit et sans la révélation spéciale contenue dans l’Écriture.

L’apologétique présuppositionnelle vise donc à confronter l’incrédule avec l’incohérence de sa propre vision du monde et à montrer que seule la vision biblique rend le monde intelligible. Ce n’est pas un argument « neutre » mais une démonstration de la cohérence interne du christianisme par rapport à l’incohérence du naturalisme, du rationalisme ou de l’existentialisme.

3. La vision réformée de la révélation : continuité entre général et spéciale

Van Til refuse la séparation cartésienne entre raison et foi. Il reprend la théologie de la révélation telle qu’enseignée par Bavinck et Kuyper, en soulignant que toute connaissance est possible uniquement parce que Dieu se révèle :

- Par la révélation générale (dans la création, la conscience, l’histoire) ;

- Par la révélation spéciale (dans la Bible et dans le Christ).

Cependant, l’homme déchu déforme la révélation générale, ce qui explique la nécessité absolue de la Parole inspirée pour interpréter correctement le monde. Ainsi, la théologie réformée devient pour lui une épistémologie chrétienne — une manière d’interpréter toute réalité à la lumière de Dieu.

4. Impact sur la théologie réformée du XXe siècle

Van Til a profondément influencé plusieurs générations de penseurs réformés :

- Greg L. Bahnsen a systématisé son approche apologétique, la mettant en dialogue avec la philosophie analytique.

- John Frame et K. Scott Oliphint ont adapté la méthode présuppositionnelle à un style plus pastoral et communicatif.

- L’école de Westminster (États-Unis) est devenue un centre majeur de diffusion de cette approche.

Son influence dépasse même l’apologétique :

- En théologie systématique, il a renforcé la cohérence entre la doctrine de Dieu et l’anthropologie.

- En philosophie chrétienne, il a ouvert la voie à une critique profonde du rationalisme moderne et du relativisme postmoderne.

- En herméneutique, il a préparé le terrain pour une lecture biblique centrée sur la souveraineté de Dieu dans toute l’histoire du salut.

5. Héritage et importance théologique

L’apport majeur de Van Til à la théologie réformée est d’avoir réaffirmé la radicale transcendance de Dieu et la dépendance totale de l’homme — jusque dans la pensée elle-même. Il a replacé la connaissance humaine dans le cadre de l’alliance : connaître, c’est se soumettre à Dieu.

Son approche garde aujourd’hui une pertinence pastorale et missionnaire :

elle appelle le croyant à ne pas séparer sa foi de sa raison, mais à reconnaître que penser chrétiennement, c’est déjà confesser la seigneurie du Christ sur toute chose (Colossiens 1.16–17).

Voir aussi :

Apologetique cclassique

Thomas d’Aquin

CS Lewis

Francis Schaeffer

Laisser un commentaire