L’olivier et la promesse

Peuple au front sillonné par l’éclair des alliances,

Olivier jamais mort sous la cendre et le fer,

Tu tiens droit dans la nuit quand chancelle la terre,

Gardien du premier feu contre toutes violences.

Abraham fut ton pas vers l’invisible voix,

Moïse reçut la Loi dans la montagne nue,

David pleura son Dieu du fond des durs combats,

Salomon fit jaillir la sagesse venue.

De toi vint le Messie, humble Juif crucifié ;

Marie en fut l’écrin, Paul le héraut lié,

Jean vit l’Agneau régner au terme des grands feux.

Église, souviens-toi : tu vis de cette sève.

Ne te dresse pas haut contre l’arbre qui rêve.

Prie et espère encore : Il vient en son saint lieu.

Vincent Bru, 28 janvier 20261

Contexte

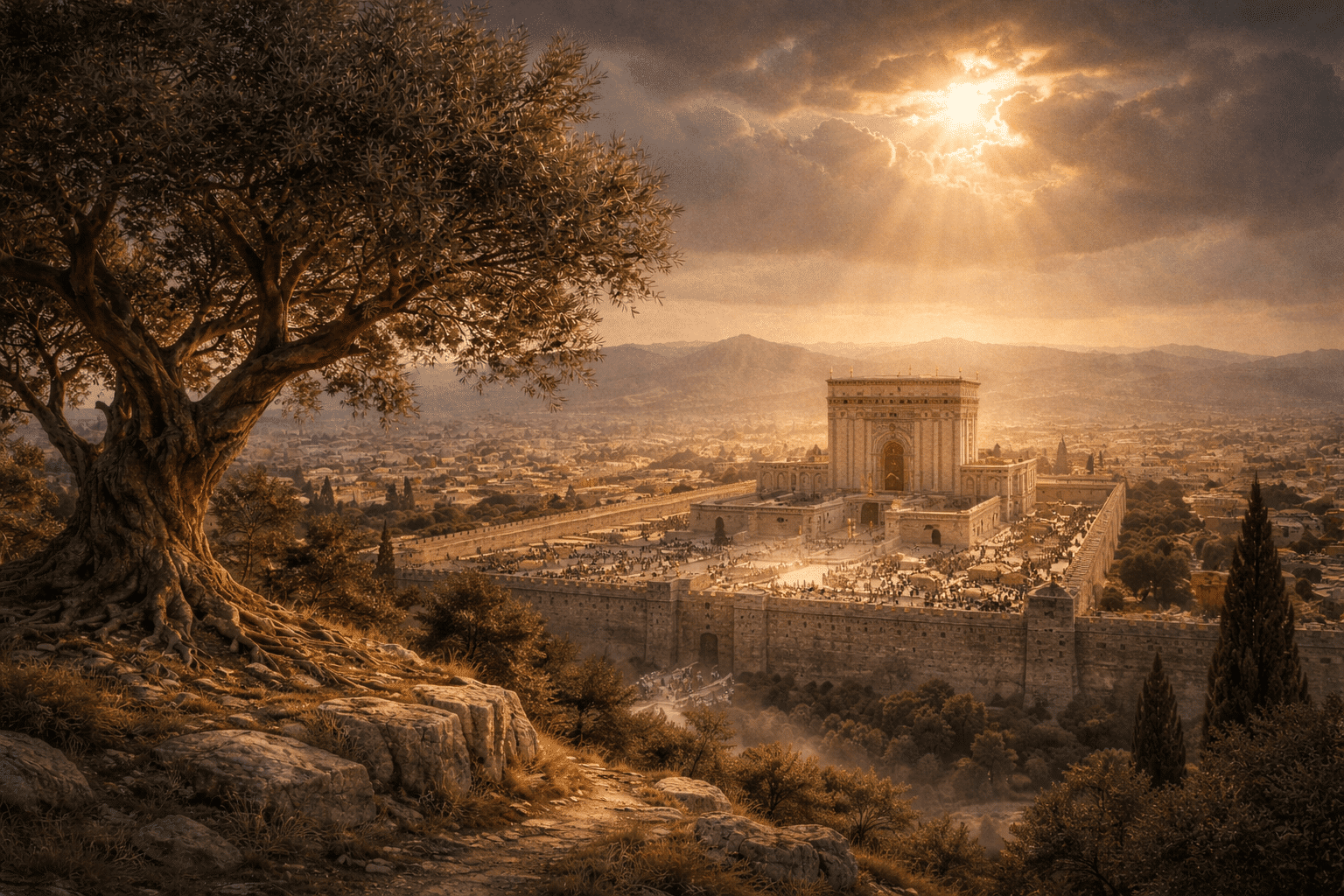

Ce poème s’inscrit dans le contexte de la mémoire biblique et historique du peuple juif, depuis les alliances fondatrices de l’Ancien Testament jusqu’à l’époque du Christ. Il évoque Israël et son Temple, cœur spirituel de Jérusalem, et rappelle l’enracinement juif de Jésus et des premiers témoins chrétiens. En arrière-plan se dessine la question du lien entre Israël et l’Église, ainsi que l’espérance messianique qui traverse l’histoire biblique et demeure ouverte.

Clefs de lecture

Clefs de lecture – niveau historique et littéral

Peuple au front sillonné par l’éclair des alliances

Référence à l’histoire biblique d’Israël structurée par les alliances successives rapportées dans l’Ancien Testament : alliance avec Abraham (Genèse 12), alliance mosaïque au Sinaï (Exode 19–24), alliance davidique (2 Samuel 7). Le terme « sillonné » suggère une histoire marquée, traversée, souvent douloureuse.

Ce vers renvoie à la structure même de l’histoire biblique d’Israël, comprise comme une succession d’alliances par lesquelles Dieu se lie à un peuple concret dans le temps. L’alliance avec Abraham inaugure une histoire fondée sur l’appel et la promesse : une descendance, une terre, une bénédiction destinée aux nations. Elle n’est pas conditionnée par une performance humaine, mais repose sur une parole divine engagée.

L’alliance mosaïque, scellée au Sinaï, introduit une dimension nouvelle : la Loi. Elle ne remplace pas la promesse faite à Abraham, mais l’organise. Israël devient un peuple constitué, appelé à vivre selon une vocation spécifique au milieu des nations. Cette alliance s’inscrit dans une théophanie marquée par le feu, la nuée et le tonnerre, d’où l’image de l’« éclair ».

L’alliance davidique, enfin, introduit l’espérance royale et messianique. Dieu promet à David une descendance durable, un règne établi, une fidélité qui survivra aux infidélités humaines. Cette alliance ouvre l’horizon d’un roi juste, appelé à gouverner au nom de Dieu.

Le terme « sillonné » exprime la manière dont ces alliances ne se superposent pas harmonieusement, mais traversent l’histoire d’Israël en la marquant profondément. Elles sont reçues au cœur de crises, de ruptures, d’exils et de conflits. L’histoire d’Israël n’est pas lisse ; elle est labourée par la fidélité de Dieu et par les résistances humaines.

Enfin, le « front » désigne l’identité visible, assumée, parfois exposée au regard et à l’opposition des nations. Les alliances ne sont pas des réalités cachées : elles engagent un peuple entier, marqué par une vocation publique, souvent douloureuse, mais indélébile.

Ainsi, ce vers affirme que l’histoire d’Israël n’est pas une simple succession d’événements, mais une histoire marquée par la parole de Dieu, traversée par des engagements irrévocables, et orientée vers un accomplissement encore attendu.

Olivier jamais mort sous la cendre et le fer

Allusion au peuple juif confronté aux destructions, aux exils et aux persécutions à travers l’histoire (destruction des deux Temples, diaspora, pogroms, Shoah), sans jamais disparaître comme peuple identifié. L’olivier est une image biblique classique d’Israël.

Ce vers évoque la continuité historique exceptionnelle du peuple juif, malgré une succession ininterrompue de destructions, d’exils et de persécutions. La « cendre » renvoie aux ruines laissées par les catastrophes collectives : destruction du premier Temple par les Babyloniens (586 av. J.-C.), destruction du second Temple par les Romains (70 apr. J.-C.), villes anéanties, communautés dispersées. Le « fer » désigne la violence armée, les conquêtes, les massacres et les persécutions infligées au fil des siècles.

L’histoire juive est marquée par une diaspora durable, souvent forcée, vécue sous des régimes politiques et religieux très différents, mais toujours accompagnée d’une forte pression d’assimilation ou d’effacement. Pogroms médiévaux, expulsions, discriminations légales, ghettos, puis, à l’époque moderne, la Shoah, constituent autant de tentatives de briser définitivement ce peuple. Pourtant, malgré ces ruptures, Israël demeure identifiable comme peuple, langue, mémoire et tradition vivantes.

L’image de l’olivier est profondément biblique. Arbre ancien, robuste, capable de repousser même lorsqu’il est coupé ou brûlé, il symbolise une vie qui résiste à la destruction. Dans l’Écriture, l’olivier est associé à Israël comme peuple planté par Dieu, enraciné dans une promesse antérieure aux empires et aux catastrophes historiques. Il ne se distingue pas par une croissance spectaculaire, mais par sa durée et sa fécondité patiente.

Dire que l’olivier n’est « jamais mort » ne signifie pas l’absence de souffrance ou de blessures. Au contraire, le vers souligne que la survie d’Israël ne s’explique pas par la puissance, mais par une capacité de persévérance hors norme, qui interroge l’histoire elle-même. Là où tant de peuples antiques ont disparu, Israël demeure.

Ce vers ne mythifie pas la souffrance, mais constate un fait historique singulier : malgré la cendre et le fer, malgré les tentatives répétées d’anéantissement, le peuple juif traverse le temps. Cette permanence donne à l’image de l’olivier une portée à la fois mémorielle et interrogative : elle renvoie à une histoire qui ne s’éteint pas, parce qu’elle demeure liée à une promesse qui la dépasse.

Tu tiens droit dans la nuit quand chancelle la terre

Référence à la permanence historique du peuple juif malgré les bouleversements politiques, religieux et civilisationnels qui ont vu disparaître de nombreux peuples et empires antiques et médiévaux.

Ce vers souligne la permanence historique singulière du peuple juif face aux bouleversements majeurs qui ont traversé l’histoire. Il rappelle que, depuis l’Antiquité, des empires puissants ont émergé puis disparu — empires assyrien, babylonien, perse, grec, romain, puis d’innombrables royaumes et systèmes politiques médiévaux — tandis que le peuple juif, souvent sans État, sans armée et sans territoire stable, a continué d’exister comme peuple identifiable.

La « nuit » évoque les périodes d’obscurité historique : exils, persécutions, marginalisation sociale, violences religieuses, effondrement des cadres politiques protecteurs. Ces nuits ne sont pas ponctuelles, mais récurrentes. Pourtant, Israël ne s’efface pas dans ces ténèbres. Il demeure, parfois réduit à de petites communautés dispersées, mais toujours porteur d’une mémoire, d’une langue liturgique, de rites et d’une espérance.

La « terre qui chancelle » renvoie aux bouleversements civilisationnels profonds : changements de religions dominantes, chutes de systèmes juridiques, mutations culturelles radicales. Là où beaucoup de peuples antiques ont été absorbés ou dissous par ces transformations, le peuple juif a maintenu une continuité remarquable, souvent au prix d’une grande vulnérabilité.

« Tenir droit » ne signifie pas triompher, mais demeurer debout. Le vers insiste sur une posture de résistance non violente : persévérer sans dominer, traverser l’histoire sans s’imposer par la force. Cette verticalité suggère une fidélité intérieure, une capacité à rester soi-même quand les repères extérieurs s’effondrent.

Ainsi, ce vers constate un fait historique difficilement contestable : malgré les secousses de l’histoire, malgré l’instabilité du monde et la fragilité de sa condition, le peuple juif demeure. Sa permanence traverse les nuits où d’autres certitudes se sont écroulées, donnant à son existence une valeur de témoignage historique et humain unique.

Gardien du premier feu contre toutes violences

Allusion au rôle historique d’Israël comme dépositaire du monothéisme biblique, de la Loi (Torah) et des Écritures, conservées et transmises malgré les violences subies.

Ce vers désigne le rôle unique d’Israël comme dépositaire et gardien du monothéisme biblique dans l’histoire humaine. Le « premier feu » renvoie à la révélation fondatrice du Dieu unique, transcendant et personnel, donnée à Israël et confiée à sa mémoire, à sa Loi et à ses Écritures. Ce feu n’est pas une invention philosophique, mais une parole reçue, transmise et protégée.

Historiquement, Israël a conservé la Torah, les écrits prophétiques et les psaumes à travers des siècles de bouleversements, souvent dans des conditions de grande fragilité. Cette transmission s’est faite malgré les conquêtes, les exils, la dispersion et les persécutions. Là où d’autres traditions religieuses ont été absorbées ou effacées par la violence des empires, Israël a maintenu une fidélité textuelle et liturgique remarquable.

Le vers insiste aussi sur le contraste entre ce feu et les violences du monde. Le monothéisme biblique introduit une rupture majeure dans l’histoire religieuse : il refuse la divinisation de la force, du pouvoir politique, de la nature ou de la guerre. Il affirme un Dieu qui juge les rois, limite la violence humaine et exige la justice, la miséricorde et la responsabilité morale.

Être « gardien » ne signifie pas imposer par la force, mais préserver et transmettre. Israël n’a pas propagé ce feu par la conquête, mais par l’enseignement, la prière, l’étude et la fidélité quotidienne. Même privé de Temple ou de souveraineté, il a continué à faire vivre cette parole dans les foyers, les synagogues et les communautés dispersées.

Ainsi, ce vers rappelle que l’existence même d’Israël a constitué, à travers l’histoire, une forme de résistance spirituelle. Face aux violences, aux idolâtries et aux systèmes qui sacralisent la puissance, Israël a conservé le feu d’une foi qui affirme que le monde n’appartient pas à la force brute, mais à un Dieu juste et fidèle.

Abraham fut ton pas vers l’invisible voix

Référence au récit fondateur d’Abraham quittant son pays à l’appel de Dieu (Genèse 12). Abraham est historiquement et bibliquement reconnu comme le patriarche du peuple juif.

Ce vers renvoie au récit fondateur de l’appel d’Abraham tel qu’il est rapporté en Genèse 12. Abraham est présenté comme le premier à répondre à une parole divine sans support visible, sans temple, sans territoire, sans garantie immédiate. Il quitte son pays, sa parenté et ses sécurités sur la base d’un appel qui ne s’impose ni par la force ni par l’évidence.

Historiquement et bibliquement, Abraham est reconnu comme le patriarche du peuple juif, mais aussi comme l’ancêtre spirituel d’une foi fondée sur la confiance plutôt que sur la possession. Son geste inaugural n’est pas une conquête, mais un déplacement. Il ne fonde pas une cité ni une institution ; il ouvre un chemin.

L’expression « invisible voix » souligne la nouveauté radicale de cette expérience religieuse. Le Dieu d’Abraham ne se donne pas à voir sous une forme matérielle, ne s’identifie ni à un lieu ni à une image. L’alliance commence par une écoute. La foi d’Israël naît ainsi d’un rapport personnel à une parole qui appelle, promet et engage.

Le « pas » évoque un mouvement irréversible. L’histoire d’Israël commence par une marche, non par une installation. Cette dynamique marquera toute l’histoire biblique : exode, exil, retour. Abraham incarne une fidélité en chemin, qui accepte de vivre dans l’attente et la promesse.

Ce vers rappelle enfin que l’identité d’Israël repose d’abord sur une réponse humaine à un appel divin. Avant la Loi, avant la royauté, avant le Temple, il y a cette écoute première. Abraham fonde une histoire où la relation avec Dieu précède toute construction politique, religieuse ou culturelle.

Moïse reçut la Loi dans la montagne nue

Référence au récit du don de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï (Exode 19–24). La « montagne nue » évoque le lieu désertique, dépouillé, séparé du peuple, où Moïse reçoit les tables de la Loi au milieu de la nuée, du feu et du tonnerre. Historiquement, Moïse est la figure fondatrice de la médiation législative d’Israël et de l’organisation du peuple autour de la Torah.

Moïse représente la parole donnée d’en haut, reçue dans le dépouillement et la distance. La Loi ne naît pas du consensus humain ni de l’expérience collective, mais d’une révélation transcendante. La « montagne nue » souligne que la Loi précède toute institution, tout Temple, toute royauté.

David pleura son Dieu du fond des durs combats

Référence au roi David, figure centrale de l’histoire d’Israël (Xe siècle av. J.-C.), à la fois chef militaire et auteur traditionnel de nombreux psaumes exprimant la prière, la plainte et la repentance.

David occupe une place charnière dans l’histoire d’Israël, entre Moïse et Salomon. Moïse fonde le peuple par la Loi reçue de Dieu ; Salomon organise ce peuple par la sagesse et le Temple ; David, lui, incarne l’expérience vécue et intérieure de cette relation avec Dieu.

Moïse transmet une Parole objective, donnée d’en haut, qui structure Israël comme peuple. Cette Loi établit le cadre de l’alliance, les commandements, la sainteté exigée. Elle est stable, normative, extérieure à l’homme. Sans elle, il n’y a ni peuple ni continuité.

David ne reçoit pas une nouvelle Loi. Il vit sous la Loi. Son rôle n’est pas fondateur mais incarnateur. Roi guerrier, il connaît les combats, les fautes, les chutes et la repentance. À travers les psaumes qui lui sont traditionnellement attribués, David donne voix à l’âme croyante confrontée à la violence du monde et à sa propre fragilité. Là où Moïse parle au nom de Dieu, David parle devant Dieu.

Salomon, fils de David, reçoit un royaume pacifié et organisé. Il ne fonde ni l’alliance ni la royauté : il les administre. Sa sagesse n’abolit ni la Loi de Moïse ni l’expérience spirituelle de David ; elle en est l’extension dans la gouvernance, la justice et la culture. Le Temple qu’il bâtit est à la fois enraciné dans la Loi mosaïque et nourri par la piété davidique.

Le triptyque fonctionne ainsi :

- Moïse donne la structure : la Loi, la parole, l’alliance.

- David donne le cœur : la prière, la repentance, la louange au milieu des combats.

- Salomon donne la forme : la sagesse, l’ordre, le Temple.

David est donc le pivot vivant entre révélation et institution. Sans David, la Loi risquerait de devenir abstraite ; sans David, la sagesse pourrait devenir technocratique. Il rappelle que l’alliance est d’abord relation, cri, confiance, même au cœur de la guerre et du péché.

Ainsi, « David pleura son Dieu du fond des durs combats » ne décrit pas une faiblesse, mais une force singulière : celle d’un roi qui sait que ni l’épée ni le trône ne remplacent la prière. C’est cette intériorité davidique qui rend possible la sagesse de Salomon et qui prépare, plus loin encore, l’attente messianique d’un roi à la fois juste, humble et souffrant.

Salomon fit jaillir la sagesse venue

Référence au règne de Salomon, fils de David, réputé pour sa sagesse exceptionnelle, demandée à Dieu plutôt que la puissance ou la richesse (1 Rois 3). Cette sagesse s’exprime dans le jugement, la gouvernance, la littérature sapientiale et la construction du premier Temple de Jérusalem. Salomon incarne l’âge d’or politique et intellectuel d’Israël.

La « sagesse venue » indique une sagesse qui ne naît pas de Salomon lui-même. Elle n’est ni conquise par l’effort, ni produite par l’intelligence humaine seule. Elle vient à lui, comme un don reçu. Le vers rappelle explicitement le récit de 1 Rois 3 : Salomon demande la sagesse, et Dieu la lui donne.

Salomon représente la parole déployée dans l’histoire. La sagesse n’est plus reçue dans l’isolement, mais exercée au cœur du monde : gouvernement, justice, culture, architecture. Elle ne contredit pas la Loi ; elle en est l’approfondissement dans la complexité du réel.

Théologiquement, les deux figures dessinent une tension féconde :

- Moïse pose la norme,

- Salomon en explore l’intelligence.

La Loi fixe le cadre de la relation avec Dieu ; la sagesse en cherche la juste application dans le temps. Ensemble, elles affirment que la fidélité biblique n’est ni pure obéissance aveugle, ni simple habileté humaine, mais une écoute qui descend d’en haut et une intelligence qui mûrit dans l’histoire.

Ce quatrain inscrit ainsi Israël comme peuple à la fois appelé, instruit et responsable, gardien d’une parole reçue et chargé de la faire fructifier sans la trahir.

De toi vint le Messie, humble Juif crucifié

Référence historique à Jésus de Nazareth, Juif du Ier siècle, né en Israël, exécuté par crucifixion sous l’autorité romaine. Affirmation de son enracinement juif.

Ce vers affirme d’abord une donnée historique incontournable : Jésus de Nazareth est un Juif du Ier siècle, né au sein du peuple d’Israël, dans un contexte précis de l’histoire romaine et juive. Il naît d’une femme juive, est circoncis, élevé dans la Torah, prie au Temple, fréquente la synagogue, célèbre les fêtes juives et s’exprime dans les catégories spirituelles et scripturaires d’Israël.

Il est explicitement présenté dans les Évangiles comme fils de David, héritier des promesses royales de l’alliance davidique. Sa généalogie est située, assumée, revendiquée. Jésus ne surgit pas hors-sol : il s’inscrit dans une lignée, une histoire, une attente messianique propre à Israël.

Le vers insiste volontairement sur sa pleine humanité. « Juif crucifié » rappelle que Jésus a connu la condition humaine jusqu’à son extrémité : la souffrance, l’injustice, la condamnation politique et la mort violente. Sa crucifixion sous l’autorité romaine n’est pas un mythe théologique, mais un fait historique attesté, inscrit dans le contexte de l’occupation romaine et des tensions du Ier siècle.

Cette insistance sur l’humanité n’est pas une diminution christologique, mais une affirmation décisive : sans cette humanité réelle, enracinée dans l’histoire d’Israël et dans l’histoire de l’alliance, il n’y a ni incarnation, ni médiation, ni rédemption. Le Messie n’est pas une idée céleste plaquée sur l’histoire ; il vient de ce peuple, dans ce peuple, pour ce peuple — et, à travers lui, pour les nations.

Le poème opère ici un choix conscient : ne pas commencer par la divinité, mais par l’enracinement. La confession de la pleine divinité du Christ n’est pas niée ; elle est déployée ensuite, dans les vers suivants, par la figure de l’Agneau glorifié et du règne final. Mais elle repose sur ce socle irréductible : Jésus est pleinement homme, pleinement juif, pleinement inscrit dans l’histoire d’Israël.

Ainsi, ce vers rappelle que l’histoire du salut ne contourne pas l’alliance : elle l’assume, elle la traverse, elle l’accomplit de l’intérieur.

Le Christ n’abolit pas l’histoire d’Israël ; il en est le fruit le plus profond.

Marie en fut l’écrin, Paul le héraut lié

Marie est une femme juive de Galilée, mère de Jésus. Paul de Tarse est un Juif pharisien du Ier siècle devenu apôtre, auteur de plusieurs épîtres du Nouveau Testament, souvent emprisonné pour sa prédication.

Ce vers associe deux figures juives essentielles du christianisme naissant, souvent dissociées à tort : Marie et Paul. Toutes deux rappellent que l’Évangile est né au cœur d’Israël, et non à sa périphérie.

Marie est une femme juive de Galilée, vivant dans le cadre religieux d’Israël au Ier siècle. Elle est insérée dans la piété d’Israël : elle connaît les Écritures, prie avec les psaumes, espère la consolation d’Israël. En elle, les promesses faites aux pères prennent chair. Elle n’est pas seulement la mère biologique de Jésus, mais celle par qui le Messie entre concrètement dans l’histoire de l’alliance. L’image de l’« écrin » souligne cette fonction : elle reçoit, protège et donne au monde celui qui vient accomplir les promesses d’Israël. Sa foi est une foi d’accueil et de consentement, enracinée dans l’obéissance confiante d’Abraham et dans l’attente messianique du peuple juif.

Paul de Tarse est, lui aussi, pleinement juif. Pharisien formé à la Loi, il appartient à l’élite religieuse d’Israël et connaît en profondeur les Écritures. Sa conversion ne l’arrache pas à cette identité : elle la transforme. Devenu apôtre, il demeure habité par la passion de son peuple, qu’il ne renie jamais. Ses épîtres témoignent de cette tension intérieure : annoncer le Christ aux nations tout en portant, souvent dans la douleur, le destin d’Israël. Le qualificatif de « héraut lié » renvoie à ses nombreuses captivités et à sa condition de prisonnier pour l’Évangile, mais aussi à son attachement indéfectible à la mission reçue.

En associant Marie et Paul, le vers souligne une continuité profonde :

– Marie incarne l’entrée silencieuse et charnelle du Messie dans l’histoire d’Israël.

– Paul incarne la proclamation universelle de ce Messie à partir des Écritures d’Israël.

Tous deux montrent que le christianisme n’est pas une rupture avec le judaïsme biblique, mais une extension missionnaire de l’histoire de l’alliance. Leur présence conjointe dans le poème rappelle que la foi chrétienne naît d’Israël, vit de ses Écritures et demeure redevable de cette origine.

Jean vit l’Agneau régner au terme des grands feux

Référence à Jean, auteur traditionnel de l’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, rédigé dans un contexte de persécutions, décrivant visions de jugement et de règne final.

Ce vers renvoie à Jean de Patmos, auteur traditionnel de l’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. Il écrit à la fin du Ier siècle, dans un contexte de persécutions contre les premières communautés chrétiennes, probablement sous le règne de Domitien. L’Apocalypse naît donc non dans un climat de triomphe, mais de menace, de violence et de marginalisation.

Jean est profondément enraciné dans l’univers biblique d’Israël. Son langage, ses images, ses visions sont saturés de références à l’Ancien Testament : prophètes, Temple, sacrifices, trône de Dieu, Jugement. L’Apocalypse n’est pas une rupture avec la tradition d’Israël, mais son prolongement visionnaire. Jean lit l’histoire présente à la lumière des promesses anciennes.

La figure centrale de sa vision est l’Agneau. Ce choix est décisif. Le règne final n’est pas confié à un conquérant politique, mais à un Agneau immolé. Jean voit ainsi l’accomplissement paradoxal de la royauté messianique : la victoire passe par le sacrifice, la puissance par l’obéissance, la gloire par la croix. Le Messie d’Israël règne, non par la force brute, mais par la fidélité jusqu’à la mort.

Les « grands feux » évoquent les épreuves de l’histoire : persécutions, jugements, effondrements, violences collectives. Ils rappellent que le chemin vers l’accomplissement est traversé par le conflit et la purification. Mais ces feux ne sont pas le dernier mot. Jean voit au-delà : le règne de l’Agneau est certain, même s’il n’est pas encore pleinement manifesté.

Ce vers opère ainsi un basculement eschatologique dans le poème. Après l’enracinement historique du Messie dans Israël et l’annonce apostolique, Jean ouvre l’horizon ultime : l’histoire ne s’achève ni dans le chaos ni dans la domination des puissances, mais dans la manifestation visible du règne du Christ.

Jean ne décrit pas un avenir détaché de l’histoire d’Israël ; il en montre l’aboutissement. L’Agneau qui règne est le même « Juif crucifié » évoqué plus haut, désormais reconnu comme Seigneur de l’histoire. Le vers tient ensemble jugement et espérance, épreuve et victoire, fidélité dans la nuit et certitude de l’accomplissement final.

Église, souviens-toi : tu vis de cette sève

Rappel historique que l’Église chrétienne est née au sein du judaïsme du Ier siècle, à partir de croyants juifs, des Écritures juives et de pratiques issues du Temple et de la synagogue.

L’Église chrétienne naît intégralement au sein du judaïsme du Ier siècle. Elle n’apparaît pas comme une religion nouvelle surgie de l’extérieur, mais comme un mouvement interne à Israël, porté d’abord par des Juifs convaincus que Jésus est le Messie attendu.

Les premiers disciples sont tous juifs. Jésus lui-même enseigne dans les synagogues, monte au Temple, s’inscrit dans les débats religieux de son temps. Après sa mort, ses disciples continuent à prier au Temple, à observer les rythmes liturgiques juifs et à se réunir selon des formes héritées de la synagogue. Les premières communautés chrétiennes ne se pensent pas encore comme une entité séparée du judaïsme.

Les Écritures de l’Église primitive sont les Écritures juives : la Loi, les Prophètes et les Psaumes. Le Nouveau Testament naît comme une lecture messianique de ces textes, non comme leur remplacement. Les catégories théologiques fondamentales — alliance, élection, sacrifice, Royaume de Dieu, résurrection — sont toutes héritées du judaïsme biblique.

Les pratiques chrétiennes elles-mêmes portent cette empreinte :

– la prière structurée,

– la lecture publique des Écritures,

– l’interprétation communautaire,

– les bénédictions,

– la centralité des psaumes.

Même la compréhension du Christ comme Messie, roi, prêtre et prophète s’enracine dans les attentes d’Israël.

La séparation progressive entre judaïsme et christianisme n’est ni immédiate ni simple. Elle résulte de tensions théologiques, de contextes politiques (notamment après la destruction du Temple en 70), et de l’entrée massive de non-Juifs dans les communautés chrétiennes. Mais historiquement, cette séparation est tardive et conflictuelle, non fondatrice.

Rappeler cette origine est essentiel : l’Église ne peut comprendre sa propre identité sans reconnaître qu’elle est née à partir d’Israël, qu’elle vit de ses Écritures et qu’elle demeure liée à cette racine historique et spirituelle. Oublier cela, c’est perdre le sens même de l’histoire du salut telle qu’elle s’est déployée dans le temps.

Ne te dresse pas haut contre l’arbre qui rêve

Allusion au rapport historique parfois conflictuel entre l’Église et le peuple juif, marqué par des siècles de tensions, de ruptures et de condamnations réciproques.

Ce vers fait allusion au rapport long, complexe et souvent conflictuel entre l’Église et le peuple juif au cours de l’histoire. Après les premiers siècles, la séparation progressive entre judaïsme et christianisme s’est accompagnée de tensions doctrinales, de condamnations réciproques et, du côté chrétien, d’un discours parfois marqué par la dureté, le mépris ou l’effacement théologique d’Israël.

Au fil des siècles, l’Église majoritaire en Europe a souvent adopté une posture de surplomb : elle s’est pensée comme l’unique héritière légitime des promesses bibliques, reléguant le peuple juif à une position d’aveuglement ou d’obsolescence spirituelle. Cette attitude a nourri un antijudaïsme chrétien durable, distinct de l’antisémitisme moderne, mais qui a contribué à un climat de marginalisation et de persécution.

L’expression « se dresser haut » évoque cette tentation d’orgueil spirituel : se croire arrivé, accompli, dispensé d’attente. Or l’histoire montre que cette posture a souvent conduit l’Église à oublier sa propre fragilité, sa dépendance aux Écritures d’Israël et son enracinement juif. Là où elle aurait dû témoigner avec humilité, elle a parfois jugé, condamné ou exclu.

L’« arbre qui rêve » désigne Israël comme peuple porteur d’une promesse encore ouverte. Il ne s’agit pas d’un peuple figé dans le passé, mais d’un peuple habité par une espérance, même lorsqu’elle ne coïncide pas encore avec la confession chrétienne. Le vers invite à reconnaître que cette attente fait partie de l’histoire de Dieu avec les hommes.

Ainsi, l’appel n’est pas polémique, mais exhortatif : il rappelle à l’Église qu’elle n’est pas appelée à dominer l’histoire, ni à se dresser contre Israël, mais à marcher dans l’humilité, la mémoire et la patience. Se souvenir de l’arbre, c’est reconnaître que la promesse précède, dépasse et jugera toute prétention humaine à la possession exclusive du sens ou du salut.

Prie et espère encore : Il vient en son saint lieu

Référence aux attentes messianiques présentes dans le judaïsme biblique et postbiblique, liées à Jérusalem, au Temple et au Mont des Oliviers (Zacharie 14), ainsi qu’aux espérances chrétiennes liées au retour du Christ.

Ce vers s’inscrit dans la continuité des attentes messianiques du judaïsme biblique et postbiblique, étroitement liées à Jérusalem, au Temple et à des lieux précis de la géographie sacrée d’Israël. Dans les prophètes, et en particulier dans Zacharie 14, l’espérance messianique prend une forme concrète : Dieu intervient dans l’histoire, se manifeste à Jérusalem, et le Seigneur pose ses pieds sur le Mont des Oliviers. Cette attente n’est pas abstraite ; elle est enracinée dans des lieux réels, chargés de mémoire et de promesse.

Le « saint lieu » renvoie d’abord au Temple de Jérusalem, centre spirituel d’Israël, lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Après la destruction du Temple, cette référence ne disparaît pas ; elle devient un lieu d’attente, de prière et de mémoire, où se concentre l’espérance d’une restauration, non seulement cultuelle, mais aussi spirituelle et universelle.

Dans la perspective chrétienne, cette attente est reprise et transformée par la confession du retour du Christ. Le Messie déjà venu, reconnu comme Jésus de Nazareth, est aussi celui qui doit encore venir. L’espérance chrétienne ne se substitue pas brutalement à l’espérance d’Israël ; elle s’y greffe, en la relisant à la lumière de la résurrection et de la seigneurie du Christ.

Le vers tient ensemble ces deux dimensions sans les confondre. Il ne décrit ni un calendrier précis, ni un programme politique ou architectural. Il ne réduit pas le « saint lieu » à un simple bâtiment, mais il ne l’évacue pas non plus dans une pure abstraction spirituelle. Le lieu demeure, parce que l’histoire demeure ; mais il est ouvert à une reconnaissance élargie, où les nations sont appelées à adorer le Dieu d’Israël.

L’appel à la prière et à l’espérance marque enfin la juste posture humaine face à cette attente. Ni maîtrise du temps, ni précipitation, ni récupération idéologique. L’Église est invitée à attendre avec Israël, non à sa place. L’accomplissement appartient à Dieu seul.

Ainsi, ce dernier vers affirme que l’histoire n’est pas close. Elle avance vers une rencontre : celle du Messie reconnu, dans un lieu devenu signe de la présence de Dieu pour tous. L’attente demeure, mais elle est habitée par la promesse.

Lecture symbolique et théologique

Symboles majeurs

L’olivier est le symbole central. Il renvoie à une réalité vivante, enracinée, antérieure à l’Église et indépendante d’elle. Il n’est pas idéalisé : il traverse le feu, la cendre, le fer. C’est un symbole de continuité historique, mais aussi de fécondité persistante. L’Église n’est pas l’arbre ; elle vit de sa sève.

Le feu apparaît sous deux formes : le « premier feu » et les « grands feux ». Le premier renvoie à la révélation initiale de Dieu, confiée à Israël. Les seconds évoquent les épreuves de l’histoire, les jugements, les purifications, jusqu’à l’achèvement final. Le feu éclaire autant qu’il brûle.

La nuit et la terre qui chancelle figurent l’histoire humaine marquée par la violence, les effondrements moraux et politiques. Israël y apparaît non comme un peuple hors du monde, mais comme un témoin traversant ces crises sans disparaître.

Le « saint lieu » renvoie à Jérusalem, au Temple, au Mont des Oliviers, sans être réduit à une architecture. Il désigne un point de rencontre entre Dieu et l’humanité, un lieu de reconnaissance, de présence et d’adoration.

Vision de l’histoire

L’histoire n’est ni linéaire ni cyclique. Elle est traversée par des alliances, des ruptures, des exils et des retours. Elle est marquée par la fidélité de Dieu plus que par la constance humaine.

Israël apparaît comme un fil conducteur de cette histoire : non comme un peuple idéalisé, mais comme un peuple porteur d’une promesse qui le dépasse. L’Église n’annule pas cette histoire ; elle s’y inscrit tardivement et en dépend.

L’histoire humaine est aussi présentée comme conflictuelle : empires, violences, crucifixion, persécutions. Mais elle est orientée. Elle ne va pas vers le chaos final, mais vers une reconnaissance ultime de Dieu par les nations.

Il n’y a pas de triomphalisme historique : ni Israël ni l’Église ne sont glorifiés par eux-mêmes. Tous avancent dans l’attente.

Anthropologie implicite

L’homme est présenté comme un être fragile, souvent violent, mais capable de répondre à un appel. Abraham écoute, Moïse reçoit la Loi, David pleure, Salomon demande la sagesse. La grandeur humaine ne vient pas de la force brute, mais de la relation à Dieu.

L’homme n’est pas sauvé par l’appartenance ethnique, politique ou religieuse, mais par une fidélité reçue et transmise. Même le Messie apparaît dans l’humilité et la souffrance, non dans la domination.

L’Église elle-même est rappelée à sa condition humaine : elle peut s’élever, se dresser, oublier. D’où l’appel à l’humilité, à la mémoire et à la prière.

Théologie sous-jacente

Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne renie pas ce qu’il a commencé avec Israël. La venue du Christ ne supprime pas l’élection première, elle l’accomplit d’une manière encore voilée.

Le Christ est présenté comme le Messie d’Israël avant d’être reconnu par les nations. Sa royauté est réelle, mais encore partiellement reconnue dans l’histoire.

L’Église n’est pas le centre absolu du plan de Dieu ; elle est une greffe vivante, appelée à servir, non à remplacer. Elle vit dans l’attente, non dans la possession.

Enfin, l’espérance messianique demeure ouverte : Dieu conduira l’histoire à son terme. Ce terme n’est ni un retour au passé ni une simple continuité religieuse, mais une reconnaissance universelle du Dieu d’Israël, révélé en Jésus-Christ, dans un lieu devenu signe de sa présence pour toutes les nations.

Lecture eschatologique

1. Le temps des promesses données (fondations)

Le poème s’ouvre sur un temps déjà accompli : celui des alliances. Abraham, David, Salomon et les figures d’Israël appartiennent à une histoire où Dieu s’est engagé publiquement. Ces promesses ne sont pas présentées comme annulées ou dépassées, mais comme posées une fois pour toutes. L’eschatologie commence ici : le futur repose sur une parole déjà donnée.

2. Le temps de la persistance dans l’épreuve (temps présent)

La « nuit », la « cendre » et le « fer » désignent l’époque longue de l’histoire, marquée par les violences, les exils et les persécutions. Israël traverse ce temps sans disparaître. L’Église existe elle aussi dans ce temps intermédiaire, mais elle est appelée à la mémoire et à l’humilité. Nous sommes dans le temps du « déjà là mais pas encore accompli ».

3. Le temps de la révélation du Messie (centre de l’histoire)

La venue de Jésus, « humble Juif crucifié », est le point central. Le Messie est déjà venu, il a déjà vaincu, mais son règne n’est pas encore pleinement manifesté. Jean, dans l’Apocalypse, voit ce règne comme certain mais futur dans sa manifestation totale. L’Agneau règne déjà, mais au milieu des « grands feux », c’est-à-dire des jugements et des conflits de l’histoire.

4. Le temps de l’Église : attente, non domination

L’Église est située explicitement dans un temps d’attente. Elle vit « de la sève », elle ne la produit pas. Elle n’est pas chargée d’achever l’histoire par la force ou par l’orgueil spirituel. Sa vocation eschatologique est triple : se souvenir, ne pas s’élever, prier. Elle est témoin, non maître du calendrier de Dieu.

5. Le temps de la reconnaissance finale (avenir)

Le dernier vers ouvre l’horizon : « Il vient en son saint lieu ». Il ne s’agit pas d’un simple retour géographique, mais d’un accomplissement visible de la présence divine. Les allusions au Mont des Oliviers, au Temple et au « saint lieu » renvoient à une attente messianique concrète, enracinée dans l’histoire, mais transfigurée.

Ce lieu n’est pas décrit comme un retour au système sacrificiel ancien, mais comme un centre de reconnaissance et d’adoration. Le poème suggère un rassemblement des nations autour du Dieu d’Israël, reconnu comme le Dieu de Jésus-Christ.

6. Le sens du “pas encore”

L’eschatologie du poème est patiente. Elle refuse aussi bien le désespoir que la précipitation. Israël n’est pas encore pleinement reconnu dans sa vocation messianique, l’Église n’est pas encore purifiée de ses arrogances, le monde n’est pas encore réconcilié.

Mais tout est orienté. Rien n’est laissé au hasard. L’histoire va vers une rencontre, non vers un effacement.

Synthèse

Le poème adopte une eschatologie de l’attente fidèle :

– promesses données et non révoquées,

– Messie déjà venu mais pas encore pleinement reconnu,

– Église appelée à l’humilité,

– Israël conservé comme témoin vivant,

– accomplissement final centré sur la présence de Dieu reconnue par tous.

Lecture critique structurée des principales alternatives eschatologiques

1. Supersessionnisme dur (théologie du remplacement)

Thèse centrale

L’Église aurait remplacé Israël de manière définitive. Les promesses bibliques faites à Israël seraient désormais exclusivement spirituelles et accomplies uniquement dans l’Église. Israël comme peuple n’aurait plus de rôle eschatologique propre.

Forces reconnues

– Insistance sur l’unité du salut en Christ

– Refus d’un salut parallèle ou ethnique

– Centralité de l’Évangile

Limites majeures

– Difficulté à rendre compte de Romains 9–11 sans neutraliser le texte

– Tendance à spiritualiser les promesses territoriales, historiques et collectives

– Justification historique, parfois implicite, du mépris ou de l’effacement d’Israël

Position du poème

Clairement non supersessionniste.

L’Église n’est pas l’arbre, elle vit de la racine. Israël demeure porteur d’une promesse non révoquée. L’Église est appelée à l’humilité et à l’attente, non à l’appropriation exclusive.

2. Dispensationalisme strict

Thèse centrale

Israël et l’Église seraient deux peuples distincts avec deux plans parallèles. Les promesses faites à Israël seraient accomplies littéralement, souvent dans un cadre politico-territorial futur, indépendamment de l’Église.

Forces reconnues

– Prise au sérieux des promesses bibliques faites à Israël

– Refus du remplacement ecclésial

– Sens aigu de l’espérance future

Limites majeures

– Risque de dualisme ecclésiologique (deux peuples de Dieu)

– Séparation excessive entre Israël et le Christ

– Lecture parfois mécaniste de la prophétie (calendriers, scénarios figés)

Position du poème

Ce poème n’est pas dispensationaliste.

Le Messie est unique, Jésus-Christ. Israël ne connaît pas d’accomplissement en dehors de lui. L’espérance finale est christocentrique, non politico-calendaire. Il n’y a pas deux chemins, mais un seul centre.

3. Sionisme politique (théologisé)

Thèse centrale

L’État moderne d’Israël serait l’accomplissement direct des promesses bibliques, et ses actions politiques actuelles porteraient une légitimité théologique immédiate.

Forces reconnues

– Reconnaissance de la continuité historique du peuple juif

– Refus de l’effacement d’Israël

– Sensibilité à la dimension concrète de l’histoire

Limites majeures

– Confusion entre promesse biblique et État moderne

– Risque de sacralisation du politique

– Difficulté à maintenir une critique morale et prophétique

Position du poème

Le poème n’est pas un manifeste politique.

Il ne sacralise ni un État, ni une politique, ni une géographie actuelle. Jérusalem et le « saint lieu » y sont des lieux de reconnaissance et de présence, non des instruments de pouvoir. L’espérance est théologique, pas partisane.

4. Position propre du poème (synthèse)

Le poème se situe dans une ligne biblique de l’attente fidèle :

– Israël demeure élu, conservé, porteur d’une promesse vivante

– Le Christ est le Messie unique, déjà venu, encore à reconnaître pleinement

– L’Église est greffée, dépendante, appelée à l’humilité

– L’histoire avance vers une reconnaissance universelle de Dieu

– Le politique n’est jamais confondu avec le Royaume

On pourrait qualifier cette position de :

eschatologie de l’accomplissement patient

ou

espérance christocentrique non triomphaliste

Elle refuse à la fois :

– l’effacement d’Israël,

– la séparation des plans de salut,

– la sacralisation du politique.

Conclusion nette

Le sonnet ne prend pas parti dans les querelles de systèmes.

Il adopte une posture biblique, priante, humble, orientée vers l’accomplissement de Dieu — sans précipiter l’histoire, sans la figer, sans la récupérer.

Résonances et filiations

Textes bibliques en écho

Genèse 12 ; 15 ; 17 (appel et alliance d’Abraham)

Exode 3 ; 19–24 (révélation, Loi, feu)

2 Samuel 7 (alliance davidique)

Psaumes 22 ; 51 ; 89 (roi, plainte, espérance)

1 Rois 3 ; 8 (sagesse et Temple)

Juges 13–16 (Sanson)

Zacharie 12–14 (Mont des Oliviers, espérance messianique)

Ésaïe 2 ; 11 ; 60 (rassemblement des nations)

Romains 9–11 (olivier, racine, mystère d’Israël)

Apocalypse 5 ; 7 ; 21–22 (Agneau, feu, règne final)

Auteurs et traditions convoquées

Pères de l’Église : Irénée de Lyon (histoire du salut), Augustin (attente, pèlerinage)

Tradition patristique orientale : Jean Chrysostome (lecture biblique et rhétorique prophétique, malgré ses dérives polémiques)

Réformateurs : Calvin (Romains 9–11, humilité de l’Église), Luther première période (espérance d’Israël avant ses écrits tardifs)

Théologiens modernes : Karl Barth (Israël comme signe permanent), Jacques Ellul (espérance non récupérable politiquement)

Œuvres proches par l’esprit

Victor Hugo, La Légende des siècles (souffle prophétique et vision de l’histoire)

Paul Claudel, La Messe là-bas (Israël et accomplissement)

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu (espérance)

Léon Bloy, écrits sur Israël (intuition prophétique, parfois excessive)

Georges Bernanos, méditations sur l’histoire et la grâce

Cette section situe le poème dans une lignée biblique, théologique et poétique, sans l’enfermer dans un système.

Laisser un commentaire